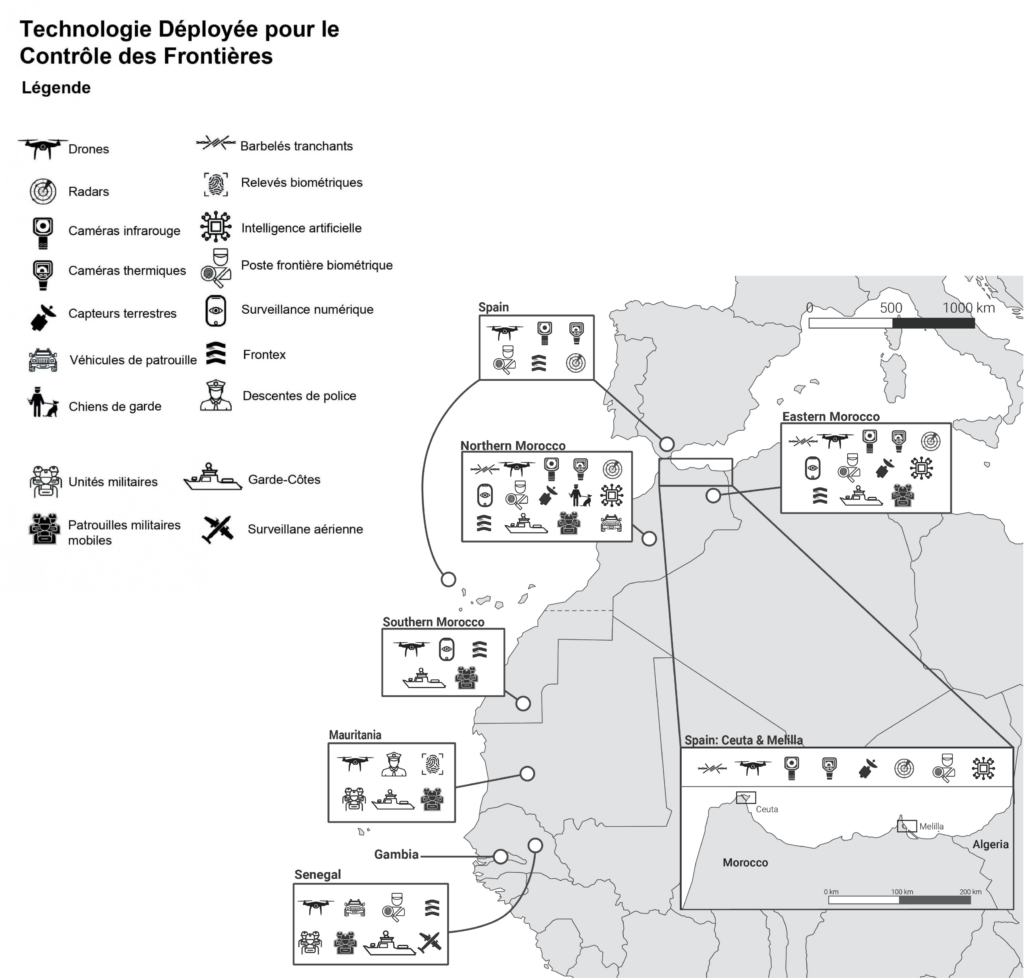

Carte 1: Technologies déployées pour le contrôle frontalier. Source : Alarm Phone

1. Introduction

Le concept d’insécurité, étroitement lié à l’instrumentalisation politique de la peur, est brandi par les institutions et le champ politique depuis des dizaines d’années pour asseoir des politiques de contrôle des populations considérées comme indésirables et criminelles. Depuis les années 1990, un espace européen dit de « liberté, sécurité et justice », qui repose en réalité sur un projet politique d’insécurisation, se met en place. Au coeur de ce système, les personnes considérées comme des menaces sont mises en danger au moyen d’une série de mécanismes de contrôle et une militarisation croissante. Le nouveau Pacte Européen sur les Migrations et l’Asile (voir notre rapport de décembre 2024), voté le 10 avril 2024, renforce cette logique, avec un ensemble de réformes qui étend la criminalisation et la surveillance numérique des personnes en mouvement.

Face à ce narratif raciste de l’insécurité amenée par la migration, les notions de sécurité et de sécurisation sont alors accolées aux politiques de militarisation et de surveillance accrue des frontières.

La sécurisation englobe plus que des armes et technologies de contrôle et de surveillance. Il s’agit de tout un système où s’entremêlent normes et outils juridiques (accords bilatéraux de réadmission, système des visas), des politiques de coopération dites « au développement » qui déguisent en réalité une coopération policière visant le contrôle des mobilités, des pratiques répressives telles que les déportations massives dans le désert, un fichage généralisé ainsi que divers lieux d’enfermement tout au long des routes migratoires.

Cependant, dans le présent rapport, nous nous concentrons sur la matérialisation des frontières par les technologies utilisées pour repérer, traquer, cibler, blesser voire tuer les personnes en mouvement, ainsi que sur leur financement. Certaines de ces technologies rendent la frontière visible : véhicules, drones, armes, radars, barbelés coupants. Mais l’externalisation croissante des contrôles migratoires avec le transfert de la gestion des frontières vers des pays tiers et la mise en place de frontières intelligentes (smart borders) peut aussi donner l’illusion, depuis l’Europe, de rendre les frontières partiellement invisibles.

Toute discussion sur la « sécurisation » des routes migratoires doit s’inscrire dans une analyse plus large de l’expansion du militarisme dans le monde et dans la région. L’amalgame entre guerre, terrorisme et migration permet aux États d’utiliser des institutions et des outils conçus pour la guerre afin de contrôler les mobilités. C’est ainsi que la coopération militaire et policière entre l’Union Européenne (UE) et les États africains, complices de violations systématiques des droits humains, se justifie dans un continuum coloniale. Après l’indépendance, les frontières héritées de la colonisation étaient très peu contrôlées. Au cours des années 1980 et 2000, le conflit au Sahara et la crise sénégalo-mauritanienne ont conduit à une première militarisation des frontières. Depuis les années 2000, la menace djihadiste a justifié un renforcement des frontières avec l’aide internationale (France, UE, États-Unis). Depuis 20 ans, « la lutte contre la traite des êtres humains » joue également un rôle majeur dans la justification du déploiement de la militarisation des frontières. Nous voyons aujourd’hui que la « traite des êtres humains » et le « terrorisme » sont regroupés par l’UE et les États de la région sous l’appellation « criminalité transnationale » (2012 criminalité transnationale = terrorisme) (2025 accord avec le Sénégal criminalité transfrontalière = traite des êtres humains).

L’Union Européenne et certains États membres européens dépensent des milliards d’euros pour transférer des capacités de surveillance et de contrôle des frontières à des pays étrangers afin de les empêcher de migrer vers leurs pays. Frontex et les garde-côtes jouent un rôle de plus en plus important dans ces projets, en pouvant décider des domaines et technologies à étudier et financer s’ils identifient une lacune opérationnelle. L’industrie du contrôle migratoire, en plus d’être une entreprise mortelle pour les personnes en mouvement, est un business florissant pour les entreprises européennes et l’industrie impérialiste qui profitent de ce marché mortel en constante expansion.

Cette conception de la sécurisation des parcours migratoires met les personnes en mouvement de plus en plus en danger. Dans ce rapport nous critiquons fortement cet usage du concept de sécurité et aspirons à un renversement : celui de voir l’insécurité dans laquelle les technologies de contrôle et de surveillance mettent les personnes en mouvement et d’appeler à sécuriser les parcours migratoires pour rendre possible la liberté de mouvement pour toute personne qui souhaite l’exercer.

Dans ce rapport, nous montrons comment les frontières se font de plus en plus insécurisantes à cause des technologies de contrôle et de répression utilisées en Méditerranée occidentale et sur la route atlantique.

Dans le chapitre consacré aux statistiques (2.), il apparaît clairement que l’augmentation du nombre de traversées maritimes et de décès en mer sont les conséquences directes et mortelles de la militarisation des frontières et des politiques de sécurité de l’UE qui obligent les personnes à emprunter des routes de plus en plus dangereuses. Les différents contextes régionaux du Maroc (3.1), du Sénégal (3.3), de l’Espagne et des îles Canaries (3.4) et, avec un aperçu approfondi de la Mauritanie (3.2), montrent comment la sécurisation des migrations est une priorité politique depuis plusieurs années, souvent financée par l’UE. La dernière partie, consacrée aux naufrages et aux personnes disparues (4.), traite du souvenir et du deuil dans notre lutte contre les régimes frontaliers meurtriers.

| Avertissement sur notre terminologie

Notre rapport s’appuie sur différentes sources. Nous recueillons des informations lorsque des personnes nous contactent via le numéro d’Alarm Phone. Divers groupes locaux d’Alarm Phone (AP) dans la région documentent leurs observations et leurs informations sur le site. Nous sommes conscient·e·s que nous n’avons pas une vue d’ensemble complète de ce qui se passe sur les routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique. Dans la mesure du possible, nous avons établi des liens vers des journaux et d’autres articles. Mais tout ce que nous rapportons n’est pas documenté dans les médias. Toutes les informations sans référence proviennent d’activistes de la région. Par ailleurs, Alarm Phone est un réseau d’activistes bénévoles et la plupart des membres d’Alarm Phone dans la région de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique sont originaires d’Afrique de l’Ouest ou d’Europe. Par conséquent, nous sommes beaucoup plus intégré·e·s dans les communautés de personnes en déplacement depuis les pays d’Afrique de l’Ouest que dans les communautés Harraga du Maghreb. Cela conduit inévitablement à une sous-représentation des expériences de ce dernier groupe. La seule façon de remédier à ce problème est d’élargir notre champ d’action et de travailler à la construction d’une véritable communauté transnationale de résistance. C’est un travail lent et laborieux, mais nous sommes déterminé·e·s à le mener à bien. Le langage que nous utilisons est important. Les mots que nous employons sont également chargés du poids de leur histoire, et cette histoire est celle du pouvoir. Nous nous efforçons constamment de voir le monde avec justesse et de trouver la description adéquate de ce que nous voyons. Il n’existe pas de point de vue unique qui englobe tout. Pour voir le monde avec justesse, nous avons besoin d’une vision kaléidoscopique. Ce rapport est le fruit d’un effort collectif. Bon nombre des auteur·ice·s n’écrivent pas dans leur langue maternelle, et la plupart des témoignages sont également rédigés dans une deuxième ou troisième langue. Nous considérons cela comme une force. Nous ne souhaitons pas réglementer le langage utilisé dans nos descriptions des personnes et de leur milieu. Si certain·e·s peuvent rechigner à utiliser le terme « subsaharien·e » qui sous-entend une infériorité et préférer « noir·e » ou « africain·e noir·e », d’autres peuvent rejeter la racialisation implicite dans ces derniers termes. De même, certain·e·s d’entre nous évitent de parler de « migrant·e·s » et préfèrent mettre l’accent sur la personnalité en utilisant l’expression « personnes en mouvement », mais pour d’autres, ce langage est trop pointilleux et artificiel, et nous sommes fier·e·s d’être des migrant·e·s. Nous avons conservé, dans la mesure du possible, les différents choix de description des auteur·ice·s, en particulier lorsque l’auteur·ice est elle-même une personne en mouvement. |

2. Traversées maritimes et statistiques

Les conséquences mortelles du régime frontalier militarisé de l’Europe sont clairement visibles dans les chiffres et les statistiques relatifs aux traversées maritimes. Les technologies de surveillance de l’UE, le financement de Frontex ou des garde-côtes, l’externalisation de la violence vers des États tiers, tout cela oblige les personnes à emprunter des itinéraires toujours plus dangereux. Il en résulte non pas une diminution des départs, mais davantage d’interceptions, de disparitions et de décès en mer.

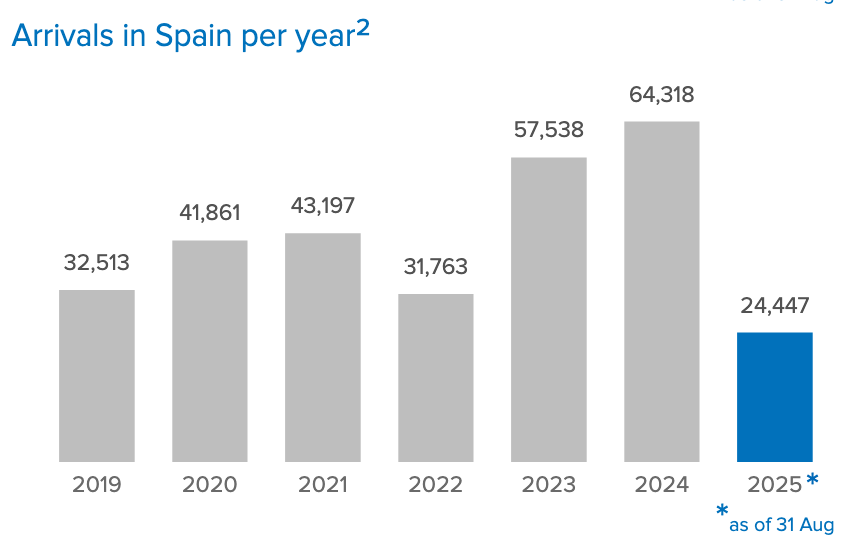

Selon le HCR, 24 447 personnes sont arrivées en Espagne entre janvier et fin août 2025. Par rapport à la même période l’année dernière, cela représente une baisse significative des arrivées sur le territoire espagnol. Mais moins d’arrivées ne signifie pas moins de voyages. Au contraire : les données d’Alarm Phone montrent que le nombre de bateaux partis cette année est presque identique à celui de l’année dernière. Les bateaux continuent de partir en nombre similaire, mais ils sont systématiquement interceptés, refoulés ou disparaissent sans laisser de traces. L’UE présente la baisse du nombre d’arrivées comme un succès, alors qu’en réalité, elle témoigne de l’efficacité brutale d’un système conçu pour stopper les gens à tout prix, même au prix de morts massives.

Graphique 1 : Arrivées en Espagne par année. Source : HCR ESPAGNE Aperçu hebdomadaire – Semaine 35 (25-31 août 2025)

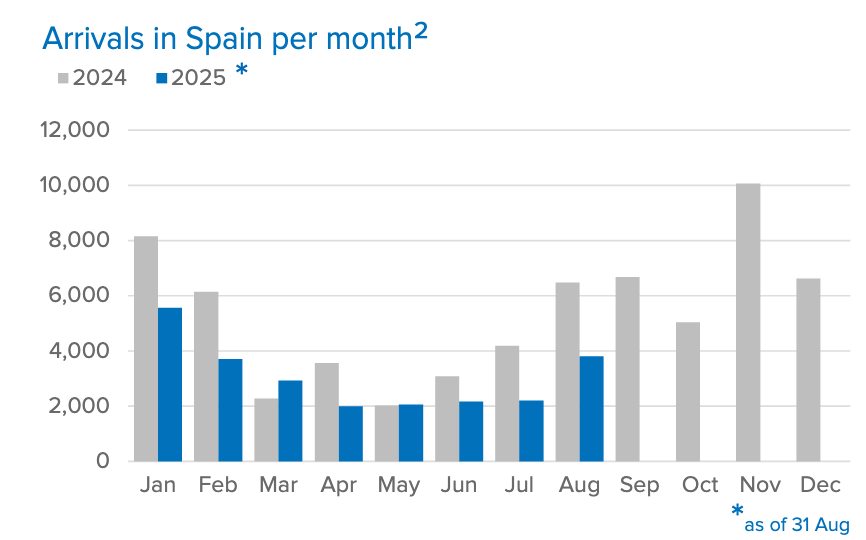

Graphique 2 : Arrivées en Espagne par mois. Source : UNHCR SPAIN Weekly snapshot – Week 35 (25 – 31 août 2025)

Entre début mars et fin août 2025, Alarm Phone est intervenu directement dans 55 cas de détresse le long des routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique, soutenant au moins 1 941 personnes. L’augmentation signalée du nombre de bateaux au départ d’Algérie (voir par exemple un des sept cas suivis par Alarm Phone au mois de mai) s’est poursuivie : sur la période couverte par ce rapport, 29 embarcations sont concernées, soit plus que depuis toute autre région. En revanche, seuls 20 cas ont été enregistrés sur la route atlantique, ce qui confirme l’observation du HCR selon laquelle les arrivées via les îles Canaries sont moins nombreuses que les records atteints l’année dernière.

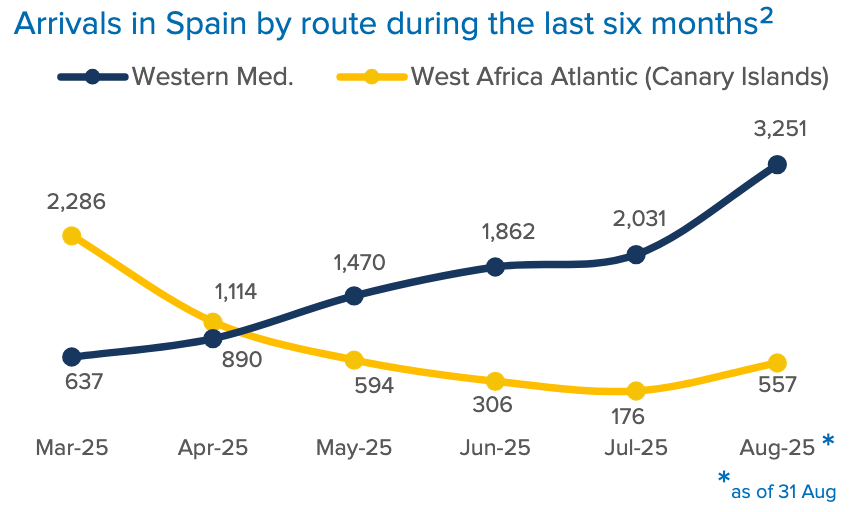

Graphique 3 : Arrivées en Espagne par route. Source : HCR ESPAGNE Aperçu hebdomadaire – Semaine 35 (25 – 31 août 2025)

AP a également documenté deux cas dans la mer d’Alboran, deux dans le détroit de Gibraltar et deux cas terrestres vers Ceuta ou Melilla. Dans deux cas, des proches ont recherché des êtres chers disparus, mais le lieu de départ est resté inconnu.

Malheureusement, nous devons trop souvent clore un cas sans connaître le sort des personnes concernées. Au cours de la période couverte par cette analyse, nous avons dû le faire dans 22 cas traités par Alarm Phone, principalement ceux qui concernaient des départs depuis l’Algérie (voir par exemple l’un des sept cas au départ d’Algérie signalés à Alarm Phone en mai). Au total, cela concerne au moins 364 personnes.

Dans la majorité des cas, nous connaissons toutefois l’issue : au cours des sept derniers mois, neuf bateaux ont été interceptés par la Marine royale marocaine ou d’autres garde-côtes – ces violations de la liberté de circulation ont parfois été soutenues par des navires marchands. Deux bateaux sont revenus par leurs propres moyens ou avec l’aide de pêcheur·euse·s. Et si nous sommes heureux·ses de confirmer que douze bateaux ont été secourus par Salvamento Marítimo et que trois bateaux sont arrivés de manière autonome sur les côtes européennes, nous sommes très tristes de rapporter qu’un bateau a fait naufrage dans l’Atlantique. Le bateau, qui transportait 140 à 150 passagers, a chaviré au large des côtes mauritaniennes, près de Mhaijratt. Seules 16 personnes ont survécu.

Si l’on inclut ce cas catastrophique, les violences commises aux frontières européennes en Méditerranée occidentale et dans l’Atlantique ont causé la mort d’au moins 135 personnes au cours du printemps et de l’été 2025, y compris une femme enceinte dont le bébé n’a pas survécu. Au moins 46 personnes sont toujours portées disparues alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Espagne. Ces chiffres proviennent de nos propres statistiques, mais bien sûr, beaucoup plus de personnes sont mortes ou ont disparu dans des cas où Alarm Phone n’était pas directement impliqué (voir le chapitre 4 de cette analyse).

3. Régime des frontières dans les différentes régions

3.1. Maroc

Acteur central de l’externalisation des frontières de l’Union européenne, le Maroc opère une gestion sécuritaire des migrations à travers une surveillance technologique renforcée et une coopération militaire et policière notamment avec l’Espagne. Les violations des droits humains commises par ce pays « partenaire » sur les personnes migrantes bénéficient d’une totale impunité de la part des institutions européennes.

Dans le cadre du Programme de coopération UE-Maroc initié en 2023, 152 millions d’euros sont dédiés spécifiquement à la migration :

« renforcement de la gestion des frontières, lutte contre les réseaux de trafic de migrants, stratégie nationale d’immigration et d’asile, retours volontaires et réintégration dans le respect des droits humains ».

Le renforcement de la dite « lutte contre l’immigration irrégulière » est une composante centrale de ce partenariat.

Le dispositif de contrôle migratoire marocain, élaboré avec le soutien financier, logistique et politique de l’UE et de certains États membres inclut vidéosurveillance, radars, drones et capteurs terrestres, notamment autour de Ceuta et Melilla et l’intégration de technologies de détection infrarouge et thermique dans les zones considérées comme “sensibles” comme le Sahara.

Les bases de données biométriques (prise d’empreintes digitales et reconnaissance faciale) sont un autre élément majeur du contrôle migratoire. Les frontières terrestres entre le Maroc et l’Espagne de Ceuta et Melilla ont subi d’importantes restructurations impliquant d’importants investissements technologiques dans le cadre du projet “Smart borders” de l’Union européenne, notamment via l’introduction du EES (Entry/Exit System), qui enregistre les données d’entrée et de sortie des voyageurs·euse·s non ressortissant·e·s de l’UE dans ces bases de données.

L’Espagne est le pays de l’UE qui investit le plus pour externaliser le contrôle de ses frontières au Maroc. En décembre 2024, 20 systèmes de surveillance vidéo, d’une valeur de 4.1 millions d’euros ont été fournis par l’Espagne pour la gestion des frontières marocaines. En janvier 2025, ce sont des véhicules et équipements (motos, camions, véhicules tout-terrain, caméras thermiques, vision de nuit) à hauteur de 2,5 millions d’euros qui étaient livrés au Maroc par l’Espagne.

Le Maroc envisage également de devenir producteur de drones militaires grâce à un partenariat avec Israël (BlueBird Aero Systems). En parallèle, des négociations sont en cours pour acquérir des drones américains “Sea Guardian” (MQ‑9B). La surveillance des frontières n’est pas le seul objectif de l’utilisation des drônes. Le conflit au Sahara est également un enjeu important de la volonté du Maroc de développer cette technologie à une échelle militaire (voir section Sud Maroc).

3.1.1. Nord du Maroc

Dans le nord du Maroc, les manifestations les plus visibles de la frontière sont les barrières physiques qui séparent les enclaves espagnoles et le Maroc. Sur chaque plage de Tanger et dans la forêt, qui constitue la dernière étape pour les personnes en mouvement qui tentent de rejoindre l’Europe par bateau, des patrouilles policières musclées sont omniprésentes. Les militant·e·s d’Alarm Phone à Tanger ont récemment appris qu’un jeune Sénégalais avait été tué par un chien utilisé par les forces de sécurité marocaines dans la forêt. Cette présence sécuritaire a rendu presque impossible l’accès à l’Europe depuis la région de Tanger, les forces de sécurité étant particulièrement bien dotées en technologies sophistiquées grâce à un financement considérable de l’UE.

Les acteurs impliqués dans la sécurité de la frontière sont divers et ont une grande portée. Les forces auxiliaires marocaines, les garde-côtes, les gardes ferroviaires et routiers et même des acteurs plus insidieux tels que les services secrets coopèrent pour surveiller et contrôler les mouvements des personnes. Le ministère de l’intérieur, les douanes, la Guardia Civil, des acteurs internationaux tels que l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et le secteur privé travaillent également ensemble pour assurer la surveillance et la sécurité.

De nombreux outils sont utilisés pour soutenir l’infrastructure frontalière, des drones et des caméras pour la surveillance des plages et la détention des personnes soupçonnées de conduire des bateaux, aux systèmes de surveillance numérique moins visibles pour renforcer la sécurité des frontières. Il existe par exemple des logiciels de surveillance des données, des dispositifs d’interception des communications, des IA qui analysent le trafic de données et suivent les communications sur différentes plateformes telles que WhatsApp afin de suivre et de surveiller les individus.

« L’un de nos camarades d’Alarm Phone relate cette évolution dans l’utilisation de la surveillance numérique : « Je me souviens de cette période où il y a eu un afflux massif de migrants, des Marocains. Des messages ont été envoyés sur les réseaux sociaux pour dire que les frontières nord, entre Tanger et Nador, étaient ouvertes, que les gens pouvaient les traverser. Et donc beaucoup de jeunes, des mineurs marocains, sont allés tenter leur chance. Les personnes à l’origine de ces messages ont toutes été arrêtées. Les autorités ont réussi à les identifier sur les réseaux sociaux. Car au Maroc, il existe un service de surveillance informatique composé de personnes très compétentes, des jeunes qui travaillent uniquement à cette fin. […] Il existe un service de surveillance très puissant. Et c’est nouveau aussi. Il y a quelques années, ce n’était pas très important, il était beaucoup plus utilisé dans la lutte contre le terrorisme, pour identifier des personnes. Aujourd’hui, ils ont ramené ça dans le cadre de la migration. »

Bien que les entreprises privées ne soient pas officiellement impliquées dans la surveillance des frontières, on soupçonne qu’elles jouent un rôle caché dans le cadre de contrats indirects relatifs à la sécurité des frontières des États. Le financement des infrastructures frontalières dans le nord du Maroc provient en grande partie de l’UE et de l’Espagne. Avec l’augmentation du financement de Frontex par les États membres de l’UE depuis sa création en 2004, sa capacité à soutenir la militarisation des frontières s’est également accrue.

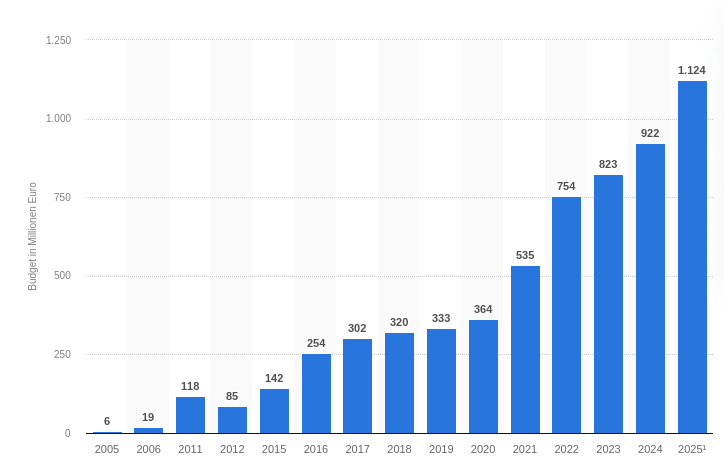

Graphique 4 : Budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de 2005 à 2025 (en millions d’euros). Source : Statista

La fermeture et le contrôle des frontières ont un impact catastrophique sur les personnes en mouvement dans le nord du Maroc, en particulier pour les Africain·e·s subsaharien·e·s. La plupart des personnes en mouvement arrivent au Maroc avec l’intention de rejoindre l’Europe et d’y trouver une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs familles, mais depuis 2018, il est pratiquement impossible d’y parvenir. Beaucoup ont du mal à trouver du travail à Tanger et en sont réduits à mendier pour survivre, ce qui leur vaut d’être traités durement par la police, ou à accepter des emplois informels dans le secteur domestique où elles se retrouvent exploitées. En conséquence, on a assisté ces dernières années à de nombreux « retours volontaires » via l’OIM. Celles qui restent ou ne peuvent pas retourner dans leur pays n’ont d’autre choix que d’économiser leur argent et de réessayer. Les arrestations violentes et les expériences traumatisantes avec la police peuvent entraîner de graves dépressions et pousser de nombreux jeunes à développer une dépendance à la drogue et à l’alcool.

Malgré la sécurisation des frontières, les gens continuent d’essayer de rejoindre l’Europe. Les départs réussis sont très rares dans le nord en raison du niveau de sécurité extrêmement élevé, et il est donc évident que les départs se déplacent vers le sud, depuis des pays aussi lointains que la Guinée ou la Gambie. Ces voyages sont très dangereux et longs, pouvant durer plusieurs semaines en mer. La présence croissante de Frontex en Afrique de l’Ouest est une preuve supplémentaire de l’externalisation des frontières européennes vers le sud.

Depuis le début des années 2000, la frontière à Tanger est de plus en plus militarisée, l’Europe cherchant à externaliser et à renforcer son régime frontalier. La barrière de Ceuta, initialement construite en 1995, a été continuellement renforcée physiquement et équipée de nouvelles technologies telles que des caméras infrarouges. Grâce au financement et au matériel fournis par l’UE et l’Espagne, le Maroc a fortifié sa frontière et intensifié la répression à l’égard des Subsaharien·e·s dans la région.

3.1.2. Les régions du Nord-Est : Nador et Oujda

Région de Nador

Quand on pense aux stratégies de sécurité dans les zones frontalières du nord-est du Maroc, la première image qui vient à l’esprit est celle des tristement célèbres clôtures de 7 mètres de haut entourant la colonie espagnole de Melilla. Nulle part ailleurs, la « forteresse Europe » n’est aussi visible qu’à Melilla (et Ceuta).

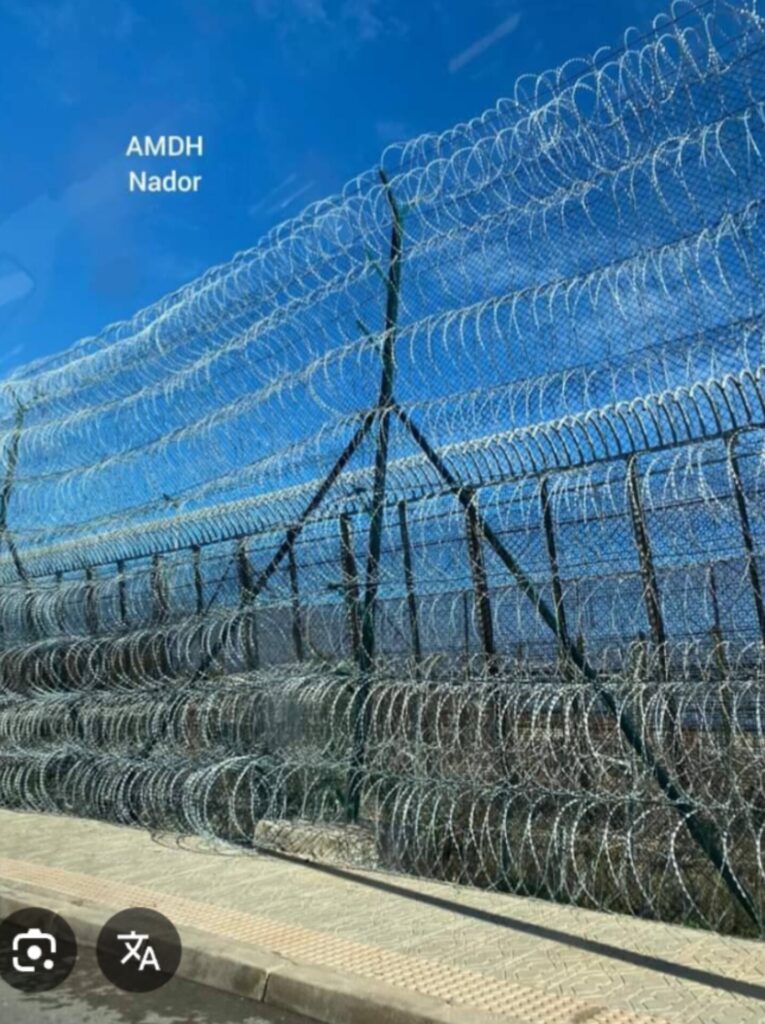

Clôtures frontalières entourant la colonie espagnole de Melilla. Source : AMDH NADOR

Les clôtures de sept mètres de haut comportent trois parties : une du côté espagnol, une internationale et une marocaine, chacune surmontée de barbelés tranchants comme des rasoirs, ainsi qu’une fosse de cinq mètres servant d’obstacle et une surveillance étendue par les autorités. La frontière physique qui entoure Melilla dégage une impression de violence et de danger, afin de décourager les passages ou plutôt les sauts vers le territoire espagnol. Des centaines de « massacres de Melilla » ont eu lieu, comme celui au cours duquel au moins 40 personnes ont été assassinées alors qu’elles tentaient de franchir la frontière vers Melilla le 24 juin 2022. L’AMDH (Association marocaine des droits humains) à Nador replace à juste titre cet incident violent dans un contexte plus large, en déclarant

« Il nous est apparu clairement que la violence n’était ni circonstancielle ni individuelle, mais plutôt structurelle et organisée. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique publique fondée sur la criminalisation […], qui transforme les populations vulnérables en objets de sécurité […] ».

Des millions d’euros ont été investis dans plusieurs phases de renforcement de ces barrières, sans parler des coûts d’entretien élevés. Néanmoins, de temps à autre, des groupes de personnes et parfois des individus parviennent à franchir toutes ces barrières, bien sûr en essuyant des blessures causées par les clôtures et les violences des gardes-frontières. La tentative la plus tristement célèbre de franchir les clôtures s’est soldée par le massacre de Melilla mentionné plus haut. Mais malgré ces fortifications massives, des personnes continuent d’essayer de franchir les barrières, qu’il s’agisse de ressortissants non marocains ou marocains, et depuis peu, des femmes.

Les stratégies de sécurité dans la zone sont toutefois beaucoup plus variées que les barrières physiques et la violence des gardes-frontières : raids violents dans les camps de fortune des ressortissant·e·s non-marocain·e·s dans les forêts autour de Nador ainsi que parmi les communautés de harraga qui se rassemblent principalement autour de Beni Ensar ; arrestations arbitraires et expulsions vers le sud du Maroc ; zones « interdites » sur les plages autour de Nador, où le public est banni afin de mieux contrôler les départs par la mer ; refoulements à chaud (« devoluciones en caliente ») des personnes qui parviennent à atteindre Melilla ; violence et refoulements en mer, criminalisation de la migration. Tout un programme.

Au-delà de ce que l’on sait déjà, quelles sont les nouveautés ? Afin de renforcer la fortification de la ville coloniale espagnole de Melilla et de la « sécuriser » davantage contre l’immigration dite clandestine, un projet visant à développer une « frontière intelligente » entre Melilla et Nador est en cours depuis maintenant un an et demi. Il prévoit la mise en œuvre de technologies de pointe avec des capteurs biométriques, des caméras haute résolution, des systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation et des tours de surveillance. L’intelligence artificielle a joué un rôle clé dans le développement de cette « frontière intelligente », qui rationalise et automatise une très grande partie des processus aux postes-frontières. La modification du poste frontière a nécessité un investissement d’environ 11 millions d’euros, auquel s’ajoutent 27 millions d’euros supplémentaires investis dans le périmètre clôturé de la frontière dans le cadre de la même « vague » de fortification des frontières. Outre les investissements dans les nouvelles technologies, la présence de la police nationale et de la Guardia Civil a été renforcée à la frontière, avec 12 points de contrôle fonctionnant en permanence sur les six lignes d’entrée et de sortie de Melilla.

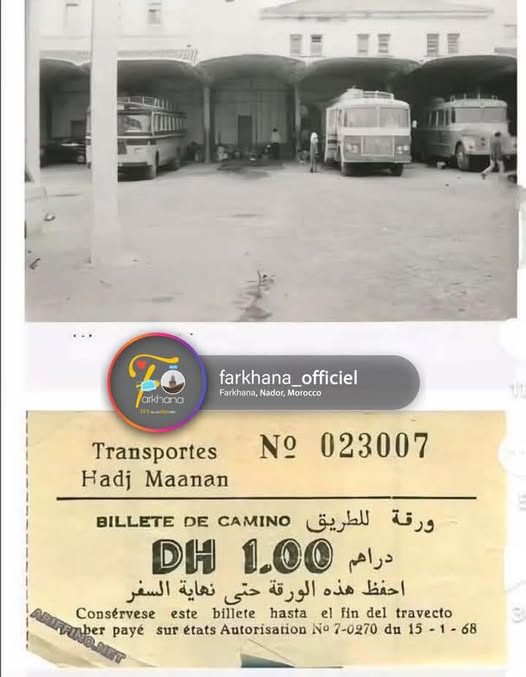

En regardant la frontière aujourd’hui, il est difficile de croire qu’au début des années 1970, il existait une ligne de bus reliant Nador à Melilla pour seulement 1 MAD (dirham marocain), sans barrières, sans contrôles de police, avec des contrôles douaniers très légers, sans passeports, sans visas, sans présence militaire le long des barrières…

Ligne de bus Nador – Farkhana – Melilla. Source : AMDH Nador

Oujda – la frontière entre le Maroc et l’Algérie

La frontière entre le Maroc et l’Algérie est complètement fermée depuis 1994. L’Algérie a fermé ses frontières avec le Maroc en 1994 après que ce dernier ait décidé d’imposer des restrictions de visa aux Algérien·ne·s à la suite d’une violente attaque qui a coûté la vie à trois touristes espagnols à Marrakech. Les relations avec l’Algérie restent complexes à ce jour en raison de tensions diplomatiques, l’Algérie soutenant le Front Polisario, qui résiste à l’annexion du Sahara par le Maroc en 1975. Mais malgré la fermeture totale, la zone frontalière entre Maghnia et Oujda était et reste l’un des principaux points d’entrée sur le territoire marocain pour les personnes en déplacement en provenance d’Algérie.

Frontière algéro-marocaine. Source: Alarm Phone

Tout d’abord, après la fermeture de 1994, la contrebande continuait de prospérer à la frontière (principalement des produits agricoles, du tabac), et dans les années 2000, de nombreuses personnes en mouvement se sont rassemblées à Magnia, du côté algérien, pour finalement passer à Oujda. Les camps ont également fait l’objet de sévères répressions et de expulsions à grande échelle dans les années 2000, mais ce sont finalement les soulèvements arabes de 2011 et les troubles politiques qui ont ensuivi en Libye et en Tunisie qui ont poussé l’Algérie et le Maroc à renforcer le contrôle de leurs frontières, ce qui a évidemment eu des répercussions sur les communautés en déplacement.

Les deux gouvernements ont commencé à renforcer leur architecture de gestion des frontières, en augmentant le nombre de postes d’observation, de patrouilles mobiles régulières et de systèmes de surveillance. Au cours de l’été 2013, le régime algérien a commencé à sévir contre le trafic de carburant, dans l’espoir que le recouvrement des recettes publiques perdues contribuerait à financer ses investissements dans la gestion des frontières (entre autres). La même année, le Maroc a commencé à ériger des barrières frontalières. De son côté, l’Algérie a creusé un fossé le long de sa frontière avec le Maroc, achevé en 2016, avec un large talus derrière. La frontière a donc été progressivement renforcée.

Aujourd’hui, la frontière entre le Maroc et l’Algérie autour d’Oujda est protégée par des clôtures métalliques et des barbelés, ainsi que par de larges fossés profonds destinés à ralentir ou à empêcher les franchissements illégalisés. Les fossés sont généralement secs, mais certaines sections peuvent contenir de l’eau en hiver, ce qui rend leur traversée plus dangereuse. Les clôtures, qui mesurent entre deux et quatre mètres de haut, sont placées avant ou après le fossé selon la zone. Les personnes venant d’Algérie doivent escalader la clôture avant de descendre dans le fossé. La frontière est surveillée en permanence par des caméras, des radars et des patrouilles militaires, impliquant l’Agence nationale de sécurité, la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires. Le budget exact consacré à ces infrastructures n’est pas public, mais selon des militant·e·s locaux·les, en 2022, l’Agence nationale de sécurité disposait d’environ 13 milliards de dirhams (environ 1,2 milliard d’euros) pour ses missions, y compris la surveillance des frontières, et l’Algérie a investi plusieurs milliards de dollars dans ses infrastructures frontalières.

Le renforcement de la frontière a un impact direct sur Oujda : la fermeture prolongée et la militarisation ont réduit le commerce transfrontalier, exacerbé la précarité et le chômage, et concentré les flux migratoires dans la ville. Les fossés et les clôtures, combinés à la surveillance et aux patrouilles, créent une barrière physique et psychologique, poussant les personnes en déplacement vers des itinéraires plus dangereux, les obligeant à recourir à des réseaux et augmentant le risque d’accidents ou de décès. Les refoulements, les violences à la frontière et les expulsions forcées sont une réalité quotidienne qui complète la stratégie visant à « sécuriser » la frontière.

3.1.3. Sud du Maroc

Entre 2018 et 2024, plus de 100.000 personnes sont arrivées aux Canaries en empruntant la route atlantique. Cette tendance est à la baisse depuis début 2025. Le contrôle renforcé des côtes par le Maroc et, plus au sud, par la Mauritanie, ainsi que la violence de la répression subie par les personnes en mouvement dans cet immense désert, notamment par les personnes noires, ont provoqué un déplacement des mouvements migratoires vers l’Algerie (voir section Espagne).

Parmi les principaux investissements technologiques, l’utilisation de drônes est particulièrement raportée au Sahara. Le contrôle migratoire n’est pas le seul enjeu, comme en témoigne C., un camarade d’Alarm Phone qui connait bien cette région:

« Je pense que ce qui ressort le plus en matière de contrôle des frontières, c’est l’utilisation de drones. Les drones sont utilisés parce que, par exemple, dans le sud du Maroc, les zones sont assez vastes. Parfois, en termes d’opérations sur le terrain, les gardes ont donc du mal à « sécuriser » tout le territoire. Ils utilisent donc beaucoup plus les drones pour surveiller et détecter les mouvements, en particulier dans le sud du Maroc. C’est ce qui revient le plus souvent.

Nous savons que dans le sud, par exemple, la sécurité n’est pas seulement renforcée à cause de la migration. Vous voyez ce que je veux dire ? La sécurité est également renforcée à cause du conflit au Sahara. Le Maroc tente donc de mobiliser des ressources matérielles et militaires à la fois pour protéger son territoire et pour lutter contre la migration. Les deux choses vont de pair. »

3.2. Mauritanie

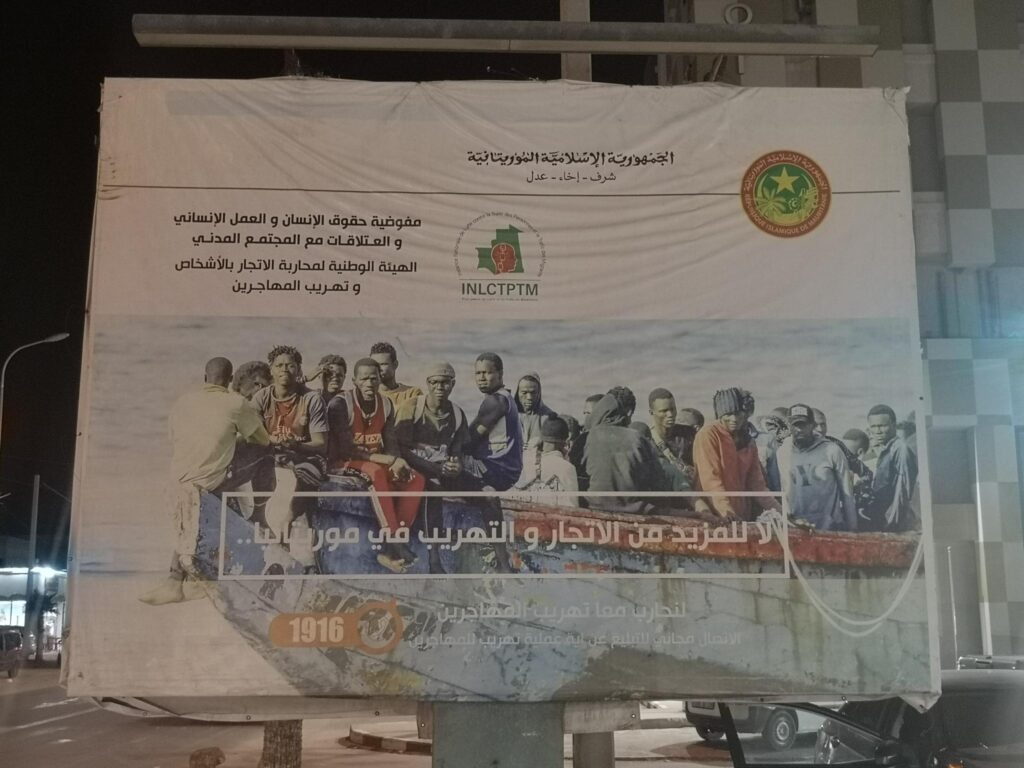

Traduction: “République Islamique de Mauritanie: Honneur – Fraternité – Justice. Commission des Droits de l’Homme, du Travail Humanitaire et des Relations avec la Société Civile Autorité Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic de Migrants« Non à la traite des êtres humains et au trafic de migrants en Mauritanie. » Ensemble contre le trafic de migrants. Appelez le numéro gratuit pour signaler toute opération de trafic.” Source: Alarm Phone

Début mars 2025, alors que nous finissions l’écriture du précédent rapport sur la thématique de l’enfermement, les autorités mauritaniennes étaient en train de mener des rafles d’une intensité jamais vue, comme cela a été dénoncé et documenté par la société civile et des organisations humanitaires comme Human Rights Watch.

Dans leurs maisons, dans leurs lieux de travail et de sociabilité, les africain·e·s noir·e·s ont subit des arrestations violentes et collectives. Guidés par des préjugés racistes, les forces de polices mauritaniennes ont forcé les portes et violenté les corps des personnes présumées illégales. Parmi elles, « des enfants, des femmes enceintes, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes ayant un statut légal valide en Mauritanie ».

Si l’intensité a créé la surprise, les violences de ces opérations nes sont pas une nouveauté, elles existent au moins depuis les débuts de la criminalisation des mouvements migratoires sous l’ingérence de l’UE en 2006.

Mais pendant ces quelques mois d’arrestations et de refoulements intenses entre janvier et avril 2025, environ 30 000 personnes ont été interceptées, ces interceptions ayant été, pour la première fois, couplé d’un fichage biométrique systématique.

Sur place, un ami nous raconte :

« D’après les témoignages […] de quatre agents de la Sûreté Nationale [la police] qui sont chargés de l’émigration, une fois arrêtés, deux unités sont dépêchées. Une unité de police est chargée d’auditionner les migrants afin de déterminer quelle est leur situation : si la personne migrante est sans papier ou si elle veut faire un voyage clandestin en Espagne. Une unité est dépêchée par le Ministère de l’Intérieur pour prendre leurs filiations (les prendre en photos et scanner leurs empreintes digitales). Pour finalement constituer un dossier de la personne migrante et les motifs de son expulsion.

Parce que si la personne migrante est expulsée pour motif de tentative de voyage clandestin vers l’Europe ou l’Espagne, elle n’a pas le droit de revenir pendant deux ans. Elle sera expulsée immédiatement si elle retentait de revenir en Mauritanie si son empreinte digitale était détectée après un contrôle ou une tentative de traversée la frontière. Sinon, la personne peut revenir quand elle veut à condition qu’elle soit en règle. »

Ainsi les autorités enregistrent des dossiers nominatifs, « prise d’empreintes biométriques, photographie, et collecte des données personnelles […] à des fins de traçabilité, de protection, et de gestion administrative ».

Des témoignages recueillis par Human Right Watch entre 2018 et 2023 relatent des accusations arbitraires de situation irrégulière, de départ irregulier, etc. Pour drapper du voile de la légalité les refoulement liée à ces infractions, la République Islamique de Mauritanie (RIM) a adopté en novembre 2024 un ensemble de lois comprenant la possibilité de condamner à des peines d’emprisonnement, des amendes et des interdictions de retour les personnes poursuivies pour ces infractions.

Durant la procédure de fichage et jusqu’à leur expulsion, les personnes considérées comme indésirables par les autorités sont placées en rétention pour une durée indéterminée, au commissariat de Ksar pour Nouakchott et dans une ancienne école réabilitée par l’UE surnommée “Guantanamito” pour Nouadhibou. Ces centres sont une véritable torture pour les retenu·e·s (voir précédent rapport).

Les représentants de la RIM se défendent de mener ces arrestations de masse pour le compte des États européens et préfèrent parler de collaboration et de souveraineté. Selon eux, ces refoulements collectifs ont pour but d’assurer la sécurité nationale, de « protéger les migrant·e·s contre […] les passeurs » et de démanteler les réseaux de trafic.

Ce discours sécuritaire justifie des politiques qui, dans les faits, s’attaquent au droit à la libre circulation et mettent en danger les personnes en mouvement. Dans une déclaration conjonte, le Mali et la Mauritanie tentent d’associer au discours sécuritaire une représentation positive de la migration régionale comme un phénomène naturel et historique, socialement et économiquement bénéfique. Mais qui nécessite néanmoins l’implication de l’état pour qu’elle puisse être “régulière, sûre et ordonnée”.

En effet, le droit à la libre circulation est considéré en Afrique de l’ouest comme un droit fondamental et, qui plus est, un retour à la normalité précoloniale. Il est garanti par les organisations régionales voisines de la Mauritanie : la CEDEAO et l’AES.

Depuis qu’elle a quitté la CEDEAO en 2000, la RIM a maintenu cette liberté fondamentale par des accords billatéraux avec le Mali et le Sénégal. Mais ces dernières années, il lui a été plus difficile de concilier la liberté de circulation et la sécurisation des frontières et cela a mené a des tensions avec le Mali et le Sénégal. Cela s’est régulé récemment avec le Sénégal par la signature de nouvelles réglementations. Mais les relations avec le Mali restent plus aléatoires.

Ces tensions dénotent de la difficulté relative de l’État mauritanien à ménager les intérêts régionaux et la protection des frontières de l’UE.

Les acteurs et la matérialisation

L’implication de l’UE et de ses états membres ne se limite pas aux financement de technologies, d’infrastructures ou de matériel à l’adresse des forces de police mauritaniennes. Au rythme d’accords bilatéraux informels, Frontex, la Guardia Civil, l’OIM, etc. assurent une présence humaine occidentale continue pour “accompagner” la sécurisation des frontières.

Depuis leurs premières interventions en Mauritanie en 2006, la Guardia Civil, en collaboration avec l’UE et l’OIM, ont participé à la création et/ou à la modernisation de 45 postes frontières, par des dotations matérielles et par la formation des différents corps policiers.

La présence de Frontex sur la route atlantique est aussi ancienne. Entre 2006 et 2008, différentes phases de l’opération Hera ont mobilisé des appareils européens, avions, hélicoptère et navires, en coordination avec le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, pour intercepter les personnes en mouvement. Depuis, la présence de Frontex est devenue plus insidieuse et opaque et ils ne sont plus intervenus “directement” sur des interceptions et des push-back.

Carte 2 : Frontex en Afrique. Source: Cette carte est issu de l´article Exporting Borders Frontex and the Expansion of Fortress Europe in West Africa de Mariana Gkliati et de Jane Kilpatrick initialement publié sur http://www.tni.org sous licence Creative Commons

C’est à travers le réseau AFIC, la communauté de renseignements Afrique-Frontex, « réseau de 31 États africains coordonné par Frontex » que l’agence européene intervient en Mauritanie. L’AFIC forme et fournit de l’équipement aux services de renseignements des différents pays pour centraliser des information en temps réel sur les mouvements migratoires dans la région à travers une base de donné simultanée. Pour cela, elle forme des Cellules d’Analyse de Risques (RAC) en Mauritanie, assurées par la Gendarmerie nationale et la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) et mises en place depuis 2022.

A travers l’AFIC, Frontex a un rôle majeur pour implanter le modèle européen de fichiers biométriques dans la région. L’objectif de ce fichage généralisé est également de faciliter l’identification des personnes et leurs refoulement vers leurs pays d’origine.

Depuis 2011, Frontex a le pouvoir de se coordonner directement avec les pays tiers à travers des accords informels qui ne nécessitent pas de vote au Parlement européen. Néanmoins, sans accords formels, Frontex ne peut envisager une présence opérationnelle en son nom propre. Depuis juillet 2022, des négociations sont ouvertes sur un accord formel entre l’État mauritanien et l’agence (accord de statut et/ou de travail), sans s’y opposer le parlement européen à introduit des recommandations de vigilance aux droits humains. Jusqu’à ce jour, les négociations n’ont pas abouti et l’État mauritanien, sous pression de la société civile, avance prudemment pour maintenir l’illusion de sa souveraineté totale sur la sécurisation de ses frontières. Faute d’accord direct avec Frontex, c’est l’UE elle-même qui a signé début 2024 des accords et débloqué 210 millions d’euros (voir précédent rapport).

L’usage précis de ces financements est difficile à tracer. Suite à la visite de la présidente de la commission européenne en février 2024, l’armée mauritanienne a reçu du nouveau matériel dont des drones. L’armée a un rôle central dans la surveillance des kilomètres de côte à l’est et des immenses étendues désertiques à l’ouest. Dans le désert frontalier du Mali, des unités de pilotes de drône en dromadaires ont été réinvesties grâce aux financement de l’UE.

En ce qui concerne la dotation en matériel de contrôle biométrique, qu’elle se soit déroulé dans le cadre de l’AFIC ou des accords avec l’UE, elle constitue la matérialisation la plus récente de l’externalisation des frontières de l’UE en Mauritanie. L’outil biométrique est angulaire dans la stratégie de réadmission réafirmé par l’UE lors du Pacte Européan sur l’Asile et la Migration (PEAM).

Les frontières de l’UE se matérialisent donc de plus en plus au sud. Le réseau AFIC relié à Interpol oeuvre pour plus de contrôle dans un espace territorial pourtant régulé par des accords de libre circulation, comme en témoigne un membre d’Alarm Phone Sahara :

« Ca fait des décennies que les frontières africaines sont surveillées et contrôlées, contrairement aux pays où il y a toute la grande technologie, en Afrique c’est beaucoup plus la militarisation des frontières. Ces frontières commencent depuis la première ville, je m’explique. Si par exemple moi je pars du Cameroun, le premier poste frontalier du Cameroun, si moi je veux rentrer au Nigéria par exemple, déjà les policiers camerounais eux-mêmes commencent à me poser des questions. Ou est ce que tu vas ? Pourquoi ? […] Et si j’ai réussi à traverser le premier poste de contrôle au Nigeria, ça continue. »

Mais le renforcement du contrôle, cette dynamique dite de “sécurisation”, soutenu par des partenaires internationaux, exposent les personnes en mouvement à d’autant plus de violations de leurs droits fondamentaux.

Pour des raisons économiques (commerce informel etc.), sociales (transhumance etc.) et/ou pour leur propre sécurité (réfugié·e·s), les mouvement migratoires persistent et sont pris en étau entre les violences des États et celles des groupes armés et/ou des réseaux organisés.

Les étranger·e·s toujours présent·e·s sur le territoire mauritanien vivent dans un climat d’intimidation et dans la peur constante des contrôles et des violences d’État et cela engendre un isolement social.

Après avoir été refoulé·e·s dans des conditions de déportation et d’expulsion maltraitantes (violence physique, racket, manque d’eau, de nouriture etc.) beaucoup restent bloqué·e·s dans des zones de transit dans des conditions extrêmement alarmantes, privé·e·s d’eau potable, d’alimentation ou d’hébergement et contraint·e·s à des formes graves d’exploitation, notamment sexuelle. Comme en témoigne ce poème touchant d’une amie qui s’est rendue à Rosso en avril dernier :

« Le cri silencieux des migrantes… Entre rêve et abandon

Dans les recoins oubliés des frontières, des femmes avancent, portant sur leurs épaules des fardeaux plus lourds que leurs sacs. Elles ont tout laissé derrière elles : leur maison, leur terre, leurs rêves… Et au lieu de trouver la sécurité, elles ont trouvé des visages étrangers, des nuits de peur, et une cruauté implacable.

Une mère serre ses trois enfants contre elle, ne sachant plus si sa douleur vient de la faim qui ronge leurs corps ou de la peur qui les poursuit chaque nuit. Une jeune fille à peine âgée de seize ans regarde l’horizon avec des yeux vides, comme si la vie l’avait quittée trop tôt.

Pas d’hôpital pour soigner les blessures, pas d’abri contre la pluie, pas de pain pour calmer la faim. Et pire encore : la violence… celle des bandits, celle du besoin, celle du silence.

Ces femmes ne cherchent pas la pitié, mais une chance… une main tendue, une oreille qui écoute, un cœur compatissant.

Mais où sont les organisations humanitaires ? Où sont les autorités gouvernementales ? Où sont ceux qui ont le pouvoir d’agir ? N’est-il pas temps que la conscience humaine réponde à l’appel de celles qu’on n’entend pas ?

Je souffre pour ce qu’elles vivent, et je me demande : comment pouvons-nous les aider ? Comment alléger un tel fardeau ? Je n’ai pas toutes les réponses… mais je crois que l’attention sincère, la parole juste et l’acte humain peuvent changer le destin. »

Les passeurs profitent de cette situation pour faire payer plus cher leurs services et leurs connaissances du terrain. Et aux postes-frontières, les forces de sécurité n’hésitent pas à extorquer les personnes étrangères. Cette cohabitation ambiguë, qui s’apparente à de la connivence, produit inévitablement de la violence économique.

Indépendamment des réseaux organisés, l’externalisation des frontières déplace les routes migratoires vers des zones plus dangereuses (désert, mer). Cela entraîne plus d’accidents, de naufrages et de décès.

Ce témoignage fait écho à la suite de celui du membre d’Alarm Phone Sahara cité plus haut, qui poursuit :

« Quand c’était très rude du côté du Niger, les migrants empruntaient plus du côté de la Mauritanie, du Mali directement pour entrer en Algérie. […] Mais comme maintenant la Mauritanie a aussi fortement commencé à refouler, ne soyez pas surpris que les personnes passent à nouveau plus par Bamako. […] Le Mali va reprendre la même grosseur qu’avant en terme de migrants qui vont entrer. […] Sauf que cette fois-ci, ce sera un peu compliqué pour aller à Gao parce que la route est vraiment minée, il y a des mines antipersonnelles, des attaques de bus en route, des pillages. C’est des informations qu’on donnent aux migrants quand ils arrivent. Si vous voulez passer par Gao, c’est à vos risques et périls parce que voilà ce qu’il se passe actuellement sur la voie. »

Alors que nous finalisons l’écriture de ce rapport, nous sommes extrémement touché·e·s par la mort et la disparition de plus de 140 personnes qui ont fait naufrage au large des côtes mauritanienne alors qu’iels étaient partie de Gambie (situé à plus de 1600 km des Îles Canaries).

Nos pensées vont à toutes les victimes de ces politiques meurtrières qui rendent chaque jour le monde plus xénophobe. Nous souhaitons y opposer toute notre solidarité et envoyer du courage et de l’amour à toutes les victimes du mercantilisme et de la froideur de ceux qui nous gouvernent.

3.3. Sénégal

Au Sénégal, la sécuritisation des migrations est devenue depuis plusieurs années une priorité politique, souvent impulsée par des financements de l’UE. Elle s’accompagne de technologies de surveillance et d’accords de coopération qui transforment la gestion des mobilités en un domaine militaire et policier. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large d’externalisation des frontières mené par l’UE, mais aussi dans des politiques nationales qui renforcent la criminalisation des départs. Cette situation pousse les personnes migrantes à partir depuis des lieux d’embarcation beaucoup plus dangereux.

Les financements de l’UE ne se limitent pas à des programmes abstraits : ils se traduisent par la livraison concrète de matériel de surveillance et par le déploiement d’unités de contrôle sur le terrain. En octobre 2023, l’Espagne a livré six drones multicoptères à la police sénégalaise, destinés à repérer les départs d’embarcations dans le cadre des patrouilles conjointes. Dans le même temps, l’Espagne a déployé un avion de patrouille CN-235, ainsi que 38 agent·e·s de la Guardia Civil, appuyés par quatre vedettes, un hélicoptère et 13 véhicules tout-terrain, pour renforcer la surveillance maritime et côtière aux côtés des forces sénégalaises.

Patrouilles de la Guardia Civil à Fass Boye. Source : Alarm Phone

En février 2025, l’UE a livré à la gendarmerie sénégalaise deux systèmes de drones tactiques STRIX 425, dans le cadre du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC II). Ces appareils de longue endurance, conçus pour la surveillance aérienne et maritime sur de vastes zones, représentent une montée en gamme significative de l’arsenal de surveillance sénégalais. Ce partenariat « reflète la volonté commune des deux parties à renforcer la sécurité régionale à travers une approche proactive et technologique ». Au-delà des drones, l’UE a renforcé les capacités terrestres. En 2020, elle a remis 26 véhicules à la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) dans le cadre du programme « SENSEC‑UE » (programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’UE). En 2025, l’Union européenne a fourni encore plus du matériel technique de pointe à la police nationale sénégalaise, dans le cadre d’un programme visant à renforcer les capacités de contrôle aux frontières. Parmi ce matériel technique y sont inclus des équipements de détection de fraude de documents (des analyseurs vidéo et des ordinateurs).

C’est l’agence la mieux dôtée de l’UE, Frontex, qui créé les conditions de cette sécuritisation des frontières au Sénégal, mais cette agence reste peu connue par les habitant·e·s du pays. En 2019, Frontex a ouvert à Dakar une cellule d’analyse des risques fondée avec les autorités sénégalaises, qui a pour mission d’analyser et traiter les données migratoires pour anticiper les flux et orienter les réponses sécuritaires. Elle a soutenu l’installation des postes-frontières biométriques dès 2018. L’UE envisage la signature d’accords permettant à des agents de Frontex d’agir avec des pouvoirs exécutifs, avec une immunité judiciaire en territoire sénégalais. Ce cadre illustre le glissement de Frontex d’un simple soutien technique à un acteur institutionnalisé au Sénégal, doté de prérogatives similaires à celles d’un service d’intervention directe. Ces projets de sécuritisation suscitent une opposition croissante des militant·e·s des droits des personnes migrantes car ils menacent la souveraineté et les droits humains, et sont la cible de la campagne annuelle « Push Back Frontex » de Boza Fii, une association sénégalaise de défense des droits des personnes migrantes. Beaucoup vivent mal l’avènement de Frontex et la mise en place des nombreux accords pour la sécurisation de la “migration”, car cela fait qu’ils et elles se sentent comme prisonnier·e·s chez eux. Le discours que tiennent les autorités et ses collaborateurs (l’Union européenne) c’est : une migration sûre et régulière. Mais en réalité, le mécanisme qui est mis en place n’est rien d’autre que sélectif et ressemble parfois même à de l’arnaque ou de l’escroquerie, ce qui est particulièrement visible dans les procédures de demande de visa.

Aujourd’hui, dans la ville de Mbour par exemple, cette situation a laissé beaucoup de cicatrices dans plusieurs familles ayant perdu des proches dans ces longs voyages périlleux. Et jusqu’à présent, certaines familles n’acceptent toujours pas de faire le deuil de leurs proches car elles espèrent qu’un jour, leurs enfants reviendront.

En plus des accords bilateraux, le Sénégal a pris l’initiative de renforcer ses propres structures de sécurité frontalière. Les forces armées sénégalaises travaillent ensemble pour lutter contre l’émigration. La Marine nationale et l’Armée de l’air collaborent pour surveiller les côtes et intercepter les embarcations. Le Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI), créé par décret en mars 2024 pour coordonner la politique nationale de contrôle des mobilités, illustre le virage sécuritaire du pays. Selon son secrétaire permanent, les forces de sécurité ont intercepté 5 192 migrant·e·s en 2024, dont 407 ont été poursuivi·e·s en justice. Le CILMI s’appuie sur un maillage territorial de comités régionaux et départementaux et promeut une approche participative, allant jusqu’à instaurer un numéro vert incitant les citoyen·ne·s à signaler des départs. En juillet 2025, une seule opération a intercepté 201 migrants dans le delta du Saloum. Mais cette stratégie, renforcée par la rhétorique présidentielle d’une une « traque sans répit » des passeurs, tend à déplacer les routes vers des zones plus dangereuses, contribuant à l’augmentation dramatique des mort·e·s sur la route atlantique.

La sécuritisation des migrations au Sénégal illustre un échec des politiques européennes et nationales : financements massifs, technologies intrusives et criminalisation des mobilités, mais résultats tragiques. En rendant plus dangereuses les routes migratoires et en brisant les solidarités locales, ces dispositifs imposent un lourd tribut humain. Créér des voies sûres est indispensable pour préserver la dignité humaine et la liberté de circulation.

3.4. Espagne

En juillet 2025, les interceptions d’arrivées par voie maritime sur le territoire espagnol ont diminué de près de 29 % par rapport à la même période sur les années précédentes (les chiffres cités ici proviennent du Ministère de l’Intérieur espagnol, c’est pourquoi nous employons le terme « d’interception » et non de « sauvetage »). Les interceptions dans le détroit de Gibraltar, à Ceuta et Melilla, ainsi que dans la partie occidentale de la mer d’Alboran ont poursuivi leur tendance à la baisse, sans doute en raison du renforcement de la surveillance dans la zone et de la collaboration accrue avec le gouvernement marocain. La route atlantique a également enregistré une baisse de près de 42 % par rapport à la même période de l’année précédente, également en raison de l’externalisation des contrôles aux frontières vers les pays d’origine et de transit de la région, principalement la Mauritanie, le Sénégal, le Maroc et le Mali. En revanche, les arrivées aux îles Baléares ont augmenté. L’Algérie (le pays de départ de la plupart des personnes empruntant la route des Baléares) ne coopère pas avec l’Espagne dans le cadre des politiques migratoires de l’UE.

Ces évolutions mettent en évidence, d’une part, la persistance des raisons qui poussent les personnes à prendre la mer et l’absence quasi totale de voies de migration sûres et légales. D’autre part, les décideurs continuent de pousser à un renforcement du bouclage des frontières maritimes à travers une stratégie en trois volets : technologies de pointe (notamment aérospatiales), militarisation et externalisation. Ces stratégies sont en place depuis 2005 (première opération HERA de Frontex. Voir section 3.2 Mauritanie), ont été renforcées après 2018 (lorsque la politisation de la migration par voie maritime, et en particulier des sauvetages, s’est accélérée) et ont été dynamisées par le développement de nouvelles capacités techniques de surveillance.

En ce qui concerne les principaux acteurs présents dans la zone de responsabilité espagnole, l’Espagne se distingue des autres frontières maritimes extérieures de l’UE par une présence de Frontex relativement plus discrète ; l’agence est présente, mais se limite à un rôle d’observateur et de collecteur de données une fois que les personnes en déplacement arrivent au port après un sauvetage. Une autre différence réside dans le fait que Salvamento Marítimo continue de répondre aux appels de détresse impliquant des embarcations de personnes en mouvement. Salvamento Marítimo est l’agence gouvernementale civile chargée de gérer les urgences en mer dans la zone de responsabilité espagnole qui mène la plupart des opérations de sauvetage. Cependant, l’indépendance de cette agence est de plus en plus compromise : depuis 2006/2008 aux îles Canaries et depuis 2018 dans la région de la Méditerranée occidentale, la Guardia Civil (une force de sécurité militarisée relevant du ministère de l’Intérieur) assume la responsabilité opérationnelle de la plupart, voire de la totalité, des sauvetages où la vie des personnes en mouvement est en danger. Par ailleurs, les décisions opérationnelles concernant tous les autres sauvetages impliquant des touristes, des pêcheur·euse·s, des navires marchands, etc. restent entre les mains de l’agence civile, sans aucune implication militaire, à quelques exceptions près. La police nationale n’est présente que dans les ports et s’occupe principalement de la détention, du transfert et des éventuelles poursuites pénales des personnes en mouvement une fois qu’elles sont arrivées sur le territoire.

En dehors du territoire national, l’Espagne collabore principalement avec les forces de sécurité militarisées des pays dits d’origine et de transit : ses principaux partenaires sont les ministères de l’Intérieur, les marines et les forces de police du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Ceux-ci reçoivent non seulement des fonds en espèces de l’UE et de l’Espagne, mais aussi du matériel, des formations et un traitement préférentiel dans d’autres domaines tels que le commerce et les programmes de migration temporaire. Aux îles Canaries en particulier, l’approfondissement de la collaboration avec le gouvernement mauritanien depuis 2023 et la répression de la mobilité par voie maritime qui en a résulté sont directement liés à la forte diminution des arrivées depuis ce pays (voir sections précédentes).

En plus de l’externalisation et du transfert des responsabilités en matière de surveillance et d’interception aux gouvernements africains coopérants, l’application de technologies de surveillance dans la zone de responsabilité espagnole constitue une évolution relativement récente. Des radars terrestres et aériens (le Système Intégré de Surveillance Extérieure SIVE, géré par la Guardia Civil) sont utilisés depuis quelques années pour renforcer la surveillance dans ces zones, mais ces technologies se sont révélées largement insuffisantes, en particulier dans l’immense région atlantique.

Radar du SIVE (non-opératif) situé au nord de Lanzarote, îles Canaries, Espagne. Source: Alarm Phone

Un nouveau projet pilote nommé Agamenon, financé par l’UE aux îles Canaries vise à tester la possibilité d’assurer une surveillance 24 heures sur 24 dans cette zone grâce à une combinaison de pseudo-satellites, de drones et de logiciels formés pour détecter, identifier et signaler la présence de bateaux de personnes migrantes aux forces de sécurité des États européens. Le Ministère de l’Intérieur gambien et la Police Nationale sénégalaise sont partenaires associés du projet. Le projet Agamenon est présenté comme une iniciative pionnière qui pourrait sauver de nombreuses vies et lutter efficacement contre les mafias. L’hypocrisie des États semble ne pas avoir de limites, pourtant, depuis le terrain nous savons bien que plus la surveillance aux frontières augmente, plus la liste de personnes mortes et disparues en mer s’allonge. Le paragraphe suivant en est une preuve déchirante.

4. Naufrages et personnes disparues

Comme l’écrivent nos camarades d’Alarm Phone dans l’épisode 33 du podcast Chroniques àMer,

« quand on entend « j’ai perdu mon frère », « j’ai perdu mon fils… », la douleur n’est pas seulement celle de la perte, mais aussi celle de l’incertitude, de ne pas avoir de tombe à pleurer, aucune vérité à laquelle se raccrocher. Une douleur qui n’est jamais la même selon la relation entretenue avec la mort, avec le deuil, selon le secret contenu dans chaque langue. C’est pourquoi chaque disparition est singulière. Et la parole de celles et ceux qui vivent est toujours aussi précieuse, intime et politique ».

On peut y écouter le puissant témoignage de Ndeye:

« Je m’appelle Ndeye. Je suis sénégalaise de nationalité et j’ai perdu mon petit frère le 29 avril 2024. […] On vient jamais à bout de ça. C’est vrai, mon frère il est mort, c’est pas pour autant qu’il est mort pour moi. Il est plus vivant que peut-être beaucoup de gens que je connais. Il vit dans mon cœur. Et souvent je lui parle, j’ai ses affaires, j’ai ses photos et je le vois dans mes rêves. […] Hier, quand on était là bas à la plage, je me suis effondrée. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça fait pas longtemps que je l’ai pleuré, mais hier c’était comme si c’était une évidence qu’il était plus là. C’était comme une sorte de preuve. Parce que je me dis, s’il était là, pourquoi je suis venue ici ? Parce que c’est une commémoration. C’est une commémoration pour qui ? Pour les morts et les disparus. Donc si j’avais mon frère avec moi, je ne serai certainement pas là. Avant d’accepter qu’il soit mort, je me disais qu’il était quelque part au Maroc, quelque part en Tunisie. Quand j’ai eu la confirmation de quelqu’un qui était sur le bateau qui m’a contactée et qui m’a dit vous devez vous résigner, il est vraiment parti, je suis témoin, je l’ai vu partir. Tout ça, ça m’a déchirée, ça m’a brisée, j’étais à terre et c’était vraiment horrible. […] On vit avec et c’est un traumatisme qui nous hante, comme un poids ici à l’intérieur de ton cœur. Et jusqu’à présent j’ai ça. […] Et à chaque fois qu’une personne perd un membre de sa famille, un proche ou bien un ami dans les mêmes conditions qu’on l’a perdu, on revit la même chose. C’est comme s’il venait de mourir. C’est comme si tu venais de le perdre à nouveau. C’est très difficile parce que c’est une chose qu’on vit au quotidien, donc à chaque fois c’est comme si il venait de décéder aujourd’hui. »

Le 1er mars, un jeune homme, peut-être mineur, se noie et deux personnes, dont un Algérien de 26 ans, sont portées disparues après qu’un groupe de douze jeunes ait traversé à la nage la nuit précédente depuis le Maroc vers Ceuta.

Le 3 mars, sur la plage d’Al-Fnideq, au Maroc, un mineur porté disparu depuis quatre jours est retrouvé. Il s’était noyé alors qu’il tentait de rejoindre Ceuta à la nage avec d’autres jeunes. Les autorités de Ceuta avaient annoncé trois jours auparavant que plusieurs personnes avaient péri noyées parmi un groupe qui avait tenté de rejoindre la ville à la nage.

Le 4 mars, un jeune homme vêtu d’une tenue de sport et d’un gilet de sauvetage est retrouvé mort sur la plage de Son Moll à Capdepera, Majorque.

Le 5 mars, un homme de 33 ans originaire de Tétouan est porté disparu depuis la nuit de vendredi dernier. Il avait pris la mer depuis le Maroc vers Ceuta, tentant de franchir la frontière pendant une nuit de mauvais temps et de surveillance marocaine réduite.

Le même jour, des témoins trouvent une personne morte vêtue d’une combinaison de plongée devant le bar de plage La Caracola, à Fuengirola, Málaga, en Espagne. Le corps de la personne a été charrié sur la plage par la tempête.

Le même jour, un homme en exil de 39 ans est identifié après avoir été mortellement percuté par une voiture sur une route près de Vera, Almería, en Espagne.

Le 6 mars, la mer a charrié le corps d’une personne sur une plage de Formentera, dans les îles Baléares, en Espagne. Il est très probable que cette personne se soit noyée et ait été portée disparue pendant une traversée en bateau entre la côte algérienne et les îles Baléares.

Le 7 mars, un bateau pneumatique à la dérive est repéré par des pêcheurs au sud du Cap-Vert, avec neuf personnes décédées à bord. Le bateau aurait initialement prévu de voyager du Sénégal vers les îles Canaries, en Espagne.

Le 8 mars, à Cala Deià, dans la Serra de Tramuntana, à Majorque, en Espagne, le corps échoué d’une personne est retrouvé. La personne décédée aurait été âgée de 17 à 20 ans et portait un gilet de sauvetage.

Le 12 mars, un bateau de pêche en bois originaire de Mauritanie est secouru après avoir dérivé pendant 20 jours en mer. Les treize survivants débarquent à Dakhla, au Maroc, et attestent qu’au moins 72 compagnons de voyage sont morts pendant le périple.

Le 13 mars, des habitants des environs de Benzú, dans la ville de Ceuta, aperçoivent un jeune homme dans la mer jusqu’à ce qu’il soit englouti par les vagues. Le temps est très orageux et il tentait de traverser la frontière vers Ceuta. Les témoins jugent impossible qu’il ait réussi à atteindre le rivage ensuite, il est porté disparu depuis.

Le 14 mars, une femme morte est retrouvée près du port de Can Pastilla, à Palma, Majorque, dans les îles Baléares, en Espagne. La Guardia Civil estime qu’elle aurait pu mourir lors du naufrage d’un bateau, pendant une traversée entre l’Algérie et les îles Baléares.

Le 17 mars, sur la plage de s’Arenal, à Majorque, dans les îles Baléares, en Espagne, un cadavre est retrouvé. Les médias locaux affirment que tout porte à croire qu’il s’agit d’une personne en mouvement qui voyageait dans un petit bateau.

Le même jour, un autre cadavre est retrouvé à Cala Mesquida, dans la région de Capdepera, à Majorque, dans les îles Baléares, en Espagne. Une personne qui se promenait sur la plage l’a découvert et a remarqué qu’il portait un gilet de sauvetage orange. Les médias locaux ont également estimé qu’il était très probable que cette personne ait fait naufrage lors d’une traversée dans un petit bateau en provenance d’Afrique du Nord.

Le 18 mars, un bateau avec 28 personnes à bord quitte l’Algérie en direction des îles Baléares, en Espagne. Ils sont portés disparus depuis et leurs proches ont appris que le bateau avait fait naufrage.

Le 19 mars, un cadavre est retrouvé sur le rivage près de la plage Juan XXIII, dans la ville de Ceuta. Les premières hypothèses suggèrent qu’il s’agissait d’un jeune migrant qui avait tenté de traverser à la nage depuis le Maroc et s’était noyé.

Le 23 mars, un corps est retrouvé flottant à environ 12 milles marins au large de Ceuta, dans le détroit de Gibraltar. Le navire qui l’a découvert confirme qu’il s’agit d’un jeune homme, nord-africain, vêtu d’une combinaison de plongée. Cela laisse supposer qu’il avait tenté de rejoindre Ceuta à la nage et qu’il avait été emporté par les forts courants.

Le même jour, deux jeunes Algériens sont portés disparus, deux semaines après avoir tenté de rejoindre Ceuta, à la nage depuis la côte d’Al Hoceima, au Maroc.

Le 24 mars, à Carboneras, près d’Almería, en Espagne, un homme d’une trentaine d’années tombe à la mer et meurt alors que son bateau arrive à la plage de Los Muertos.

Le 26 mars, un personne âgée d’environ 25 ans se noie après avoir été jeté à la mer alors que le bateau dans lequel cette personne traversait s’approchait du rivage à Cala de Enmedio, près d’Almería, en Espagne.

Le 29 mars, 40 personnes qui avaient quitté Mbour, au Sénégal, deux semaines auparavant, sont toujours portées disparues malgré les recherches aériennes menées par Salvamento Marítimo.

Le 30 mars, un petit bateau transportant 36 personnes arrive à Cala Mochuela, près d’Almería, en Espagne. Deux passagers de ce bateau sont transportés à l’hôpital local, et l’un d’eux meurt.

Le 13 avril, dans le district d’Ait Oufla (Middlet, Maroc), deux personnes en mouvement ont été emportées par des crues soudaines dues à de fortes pluies. Les habitant·e·s ont réussi à sauver l’une des deux personnes à temps, mais l’autre personne est décédée pendant l’inondation et a été retrouvée plus tard à plusieurs kilomètres de là. Ils se dirigeaient vers le nord pour tenter d’atteindre la ville de Ceuta.

Le même jour, le corps d’une personne décédée a été retrouvé dans la zone maritime d’Escorca (îles Baléares, Espagne) et transporté au port de Sóller. La personne s’est probablement noyée alors qu’elle se rendait aux îles Baléares en bateau.

Le 15 avril, le corps d’une personne décédée a été retrouvé flottant dans le canal entre Ibiza et Formentera (îles Baléares, Espagne). Cette personne s’est probablement noyée alors qu’elle se rendait sur ces îles en bateau.

Le 30 avril, un jeune homme se noie alors qu’il nageait depuis la côte d’Al Hoceima, au Maroc, vers la ville de Ceuta.

Le même jour, le corps d’une femme est retrouvé sur la plage d’Azla, dans la ville de Tétouan, au Maroc, après avoir été rejeté par les vagues.

Le même jour, le corps d’un homme est retrouvé à Cala Tortuga, au nord de Minorque, dans les îles Baléares, en Espagne. L’une des hypothèses de l’enquête est qu’il serait mort lors d’un voyage en bateau entre l’Algérie et les îles Baléares.

Le 4 mai, deux petits bateaux à la dérive en mer sont secourus à Ibiza, dans les îles Baléares, en Espagne. Deux personnes sont mortes et une femme enceinte a perdu son bébé pendant le voyage.

Le 8 mai, un petit bateau est secouru à 62 milles marins au large des côtes d’Alicante, en Espagne. Parmi les 16 passagers, une personne est morte pendant le voyage. Le bateau avait quitté l’Algérie et dérivait depuis plusieurs jours.

Le 26 mai, un groupe de 21 personnes part d’Alger en direction de l’Espagne. Elles sont portées disparues depuis.

Le 28 mai, quatre femmes et trois filles meurent dans le naufrage de leur bateau de 150 passagers, alors que celui-ci approchait du port de La Restinga, El Hierro, îles Canaries, Espagne.

Le 29 mai, 22 personnes ont quitté Bourmedès en Algérie pour se rendre en Espagne. Elles sont portées disparues depuis.

Le 30 mai, un cadavre est retrouvé sur la plage de Migjorn, sur la côte de l’île de Formentera, dans les îles Baléares, en Espagne. Les autorités déclarent qu’elles vont tenter d’identifier le corps et déterminer s’il s’agit de l’une des personnes en mouvement ayant disparu alors qu’elles tentaient de rejoindre les Pitiusas.

Le 31 mai, une personne est retrouvée morte sur une plage de Níjar, dans la province d’Almería, en Espagne, après être arrivée dans un petit bateau avec trois autres compagnons.

Le même jour, deux personnes sont retrouvées noyées en mer au large de la côte de Formentera, dans les îles Baléares.

Le même jour, 25 personnes partent de Bourmedes en Algérie pour se rendre en Espagne. Elles sont portées disparues depuis lors, peut-être à la suite d’un autre naufrage invisible, comme pour les deux autres bateaux des jours précédents. (source : Alarm Phone)

Le 1er juin, une personne morte est retrouvée dans la région de l’île d’Espardell, à Formentera, dans les îles Baléares, probablement après avoir quitté l’Algérie.

Le 2 juin, un corps est retrouvé sur la plage de Sant Francesc, à Formentera, dans les îles Baléares, probablement après avoir quitté l’Algérie.

Le 3 juin, un corps est retrouvé sur la plage de Llevant, à Formentera, dans les îles Baléares, probablement après avoir quitté l’Algérie.

Le même jour, un cadavre est retrouvé en mer Baléare, au large de Santa Eulària, dans les îles Baléares.

Le 4 juin, quatre des 38 personnes à bord d’un canot pneumatique en route vers les îles Canaries perdent la vie lorsque celui-ci chavire au large de la côte nord de la province de Laâyoune-Sakia El Hamra, entre Laâyoune et Tarfaya. Les autorités portent secous aux personnes survivantes et les corps des personnes défuntes sont transportés à la morgue de l’hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi à Laâyoune. La Gendarmerie royale ouvre une enquête, contribuant ainsi à la criminalisation des personnes en déplacement.

Le 5 juin, un cadavre est retrouvé flottant près de Punta Prima, à Formentera, dans les îles Baléares. Il s’agit du huitième corps retrouvé en une semaine dans les îles Baléares.

Le 6 juin, les autorités marocaines trouvent un bateau ayant fait naufrage avec 52 personnes à bord au large de la côte, dans la région de Tarfaya. Parmi elles, huit corps sont repêchés et plusieurs autres personnes sont hospitalisées.

Le 7 juin, une personne vêtue d’une combinaison en néoprène et de palmes est retrouvée morte par la Guardia Civil au large de la côte de la région de Santa Catalina, à Ceuta.

Le 18 juin, Salvamento Marítimo porte secours à un bateau transportant 20 jeunes, dont quatre mineurs, au large des côtes d’Alicante. Le bateau dérivait depuis 14 jours et les personnes à bord ont été retrouvées dans un état de santé extrêmement précaire. Deux d’entre elles ont été hospitalisées. Les passager·e·s ont déclaré aux médias que cinq personnes avaient perdu la vie pendant le voyage.

Le 20 juin, un bateau est retrouvé sur une plage du nord de la Mauritanie. Le bateau avait quitté Kamsar, en Guinée, 11 jours auparavant. 96 personnes ont survécu et racontent qu’il y a eu au moins 3 décès en mer. Quatre personnes sont transportées à l’hôpital et le reste du groupe est détenu par la gendarmerie mauritanienne avant d’être renvoyé vers le sud.

Le 1er juillet, un bateau de pêche marocain nommé « Kheir Eddine » porte secours à 50 personnes en état de santé critique au large de la côte d’Al-Watiya, dans la province de Tan-Tan, après que le bateau des voyageurs soit tombé en panne quatre jours plus tôt. Une personne décède et sept autres sont toujours portées disparues. La police militaire a ouvert une enquête, contribuant ainsi à la criminalisation des personnes en déplacement.

Le 17 juillet, une personne est retrouvée noyée, vêtue d’une combinaison en néoprène, par la Guardia Civil à environ 50 mètres de la plage dans la zone de Sarchal à Ceuta.

Le 29 juillet, un jeune est retrouvé mort par la Guardia Civil près du rivage dans la baie sud, en face du quartier Juan XXIII à Ceuta. À en juger par l’état du corps, la personne était décédée depuis un certain temps.

Le 30 juillet, Oussama Hamham, un footballeur marocain de 22 ans, est abattu par la marine algérienne près de Saïdia. Le hors-bord sur lequel il voyageait a dérivé dans les eaux territoriales algériennes en tentant d’échapper aux patrouilles marocaines. Une unité de la marine algérienne serait intervenue et aurait ouvert le feu sur le bateau. Il est mort en mer avant que le reste du groupe n’atteigne la côte espagnole.

Le 4 août, Salvamento Marítimo sauve un groupe de 176 voyageur·euse·s, parmi lesquels une personne est retrouvée morte, à 476 kilomètres au sud-ouest de Gran Canaria, dans les îles Canaries. L’opération de sauvetage a lieu après que le navire de guerre français Beautemps-Beaupré a été alerté de la présence du bateau. Cinq personnes, dont une femme enceinte, sont hospitalisées.

Le 10 août, une personne est retrouvée morte, prise dans un filet de pêche, par des pêcheurs au large des côtes d’Al-Madiq, au Maroc. Le jeune homme s’est probablement noyé en tentant de rejoindre Ceuta à la nage.

Le 14 août, un jeune homme est retrouvé noyé par la Guardia Civil au large des côtes de Fuente Caballo, à Ceuta.

Le 20 août, un bateau fait naufrage au large de Majorque après que les personnes à bord aient passé sept jours en mer entre l’Algérie et l’Espagne. Une personne est retrouvée morte et trois autres sont toujours portées disparues. 19 personnes survivent et sont amenées à Majorque.

Le même jour, une personne est retrouvée noyée, vêtue d’une combinaison de plongée et de palmes, au large de la plage de Desnarigado, près du mont Hacho à Ceuta, en Espagne.

Le 22 août, 14 personnes sont secourues à Majorque, dans les îles Baléares, tandis que 12 autres personnes sont toujours portées disparues après avoir sauté à l’eau lorsque leur bateau a chaviré.

Le même jour, 26 personnes à bord d’un autre bateau sont portées disparues.

Le 27 août, un jeune, probablement mineur, est retrouvé noyé près de Ceuta.

Le même jour, un bateau transportant plus de 140 personnes qui avait quitté la Gambie chavire au large des côtes mauritaniennes, près de Mhaijratt. Seules 16 personnes parviennent à atteindre le rivage et à survivre au naufrage.

Commémoration au camp d’été transfrontalier. Source : Alarm Phone

Toutes ces tragédies ne sont pas des “accidents” isolés ou fortuits, mais le résultat prévisible des politiques frontalières délibérées de l’UE. Chaque décès et chaque naufrage sont la conséquence directe d’un système qui considère la circulation des personnes comme une menace à contenir plutôt que comme un droit fondamental. Notre tristesse face à ces pertes humaines est indissociable de notre colère : il ne s’agit pas de “gestion” des frontières, mais de meurtres aux frontières. Il s’agit de violence structurelle, perpétrée par les États européens et leurs alliés. Et cela pourrait être entièrement évité.