Prison de Tahíche, Lanzarote, Îles Canaries. Source: AP Canarias

1. Introduction

Tout au long des parcours de migration, les personnes en mouvement sont confrontées à de nombreuses formes de violence de la part des États et de leurs agents. Le régime des frontières, qui force les personnes à emprunter des routes de plus en plus dangereuses, voire mortelles, s’allie à celui de l’enfermement.

Alors que nous avions écrit un rapport sur la criminalisation des personnes en mouvement il y a quelques temps déjà, nous souhaitions participer à ce mouvement qui tente de rendre visible ces lieux que les États utilisent pour cacher à notre regard la répression qu’ils exercent sur celleux qui défient au quotidien les régimes frontaliers. Écrire sur l’enfermement, depuis notre travail au sein d’AlarmPhone, s’inscrit dans notre lutte pour la liberté de circulation pour toutes et tous. Les prisons, et tous les lieux d’enfermement, participent d’un continuum de la violence que nous dénonçons. Les frontières et les lieux d’enfermement se complètent au sein d’un système raciste, sexiste, homo/transphobe, validiste et classiste de contrôle des populations par les États. Dans notre combat pour un monde sans violence institutionnelle, nous ne pouvons que dénoncer toutes les formes d’incarcération et d’enfermement, y compris des personnes en mouvement et de leurs alliéEs. Tout lieu d’enfermement, – des prisons au camps humanitaires -, reproduit et participe au système global d’apartheid racial, social et économique qui s’appuie sur la criminalisation des personnes que les autorités souhaitent exclure de la société, et particulièrement les personnes racisées, en mouvement, trans et non-binaire, pauvres et les travailleur.ses du sexe. Nous nous tenons en solidarité avec toutes les prisonnier.es, politiques ou non, qui subissent la violence du système carcéral et punitif.

Dans ce rapport, nous souhaitons aborder les violences liées à toute forme d’enfermement, en prison, en garde-à-vue, en camp humanitaire ou encore en centre de rétention. Ces lieux fermés ne cessent d’être construits et agrandis dans toutes les pays de la région de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique. Ces espaces clos arrêtent, temporairement ou longuement, les parcours des personnes. Outil du contrôle migratoire, l’incarcération sert tant à punir les personnes en mouvement qui ont défié les régimes frontaliers en usant de leur liberté de circulation, qu’à mettre à l’écart et invisibiliser les personnes qui sont considérées comme indésirables sur les territoires nationaux. Aux violences de l’enfermement, que les différentEs auteurices décrivent dans les paragraphes suivants, à celles du racisme s’exprimant dans les politiques et les pratiques d’arrestation, d’incarcération et d’expulsion, s’ajoutent celles de l’invisibilisation et de l’absence. Comme l’expriment de nombreux.ses membres d’Alarm Phone, il s’agit d’abord de savoir qui est enfermé, où, et comment la personne se sent. Quels sont ses besoins ? A-t-elle besoin de vêtements, d’argent, de médicaments, de livres ou de tout autre objet ? Souhaite-elle contacter des amiEs ou de la famille ? Au-delà des chiffres effarants de personnes enfermées, il s’agit de recréer un lien entre l’intérieur et l’extérieur des lieux d’enfermement. Un lien vital qui, souvent, est l’unique possibilité d’accéder au minimum (des vêtements, de l’argent pour cantiner ou appeler sa famille, un soutien légal…).

De nombreuses lois pénales ont été adoptées, principalement depuis les années 2000, afin d’enfermer toujours davantage et pour de plus longues durées parfois, les personnes en mouvement. Particulièrement, les lois de lutte contre les dits passeurs ont entraîné l’incarcération de milliers de personnes au Maroc, en Espagne, au Sénégal, en Algérie et en Mauritanie. En Espagne et au Maroc, par exemple une pratique des autorités s’est généralisées avec le soutien de l’Agence Frontex : deux personnes sont arrêtées arbitrairement sur les bateaux qui arrivent sur les côtes. Bouc-émissaires de la violence du régime frontalier des États, ces personnes risquent jusqu’à plusieurs dizaines d’années de prison. En Mauritanie, comme au Sénégal, de nouveaux centres d’enfermement des personnes étrangères sont construits : priver de liberté et punir avant d’expulser. Au Maroc encore, les arrestations arbitraires et rafles sont régulières : les personnes sont arrêtées, parfois enfermées et déplacées de force vers le sud du pays et du Sahara. En Algérie encore, les personnes en mouvement sont arbitrairement ramenées de l’autre côté de la frontière, au Niger ou au Mali, et abandonnées, au péril de leur vie, dans le désert.

Face à toutes ces violences, des solidarités et des luttes se construisent et ne cessent de se renforcer. Quotidiennement, nous, membres d’Alarm Phone et nos alliéEs essayons d’identifier les personnes incarcérées et enfermées et leurs apportons, avec les moyens disponibles, notre soutien : de la collecte de vêtements à la recherche d’un soutien juridique alternatif. Avec ce rapport, nous réaffirmons notre soutien à toutes les personnes qui subissent la violence des régimes frontaliers et carcéraux des États et continuons la lutte pour la liberté de mouvement de toutes et tous !

2. Traversées et statistiques

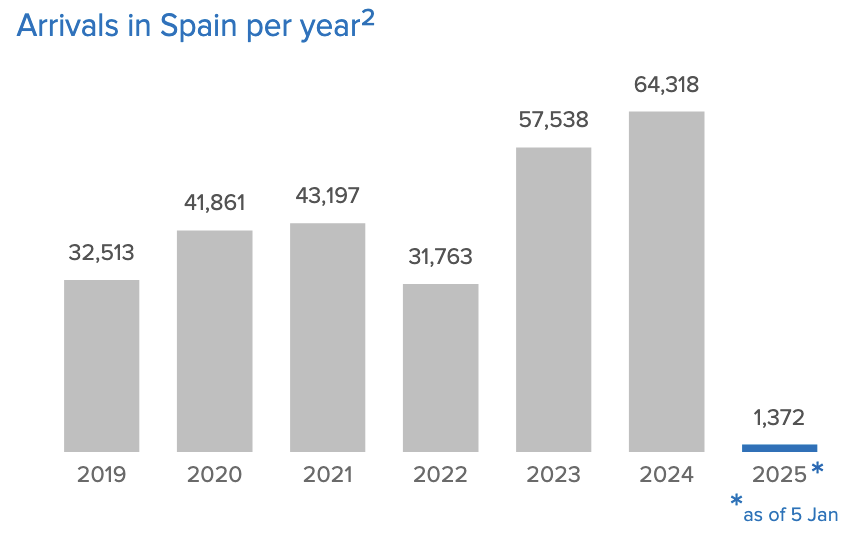

En 2024, Alarm Phone a traité 146 cas le long des trajets de l’Ouest méditerranéen et de l’Atlantique, et a aidé au moins 6425 personnes à bord de ces embarcations. Selon le UNHCR, 64 318 personnes sont arrivées en Espagne pendant cette année, ce qui signifie qu’Alarm Phone a assisté à peu près 10 % de celleux qui ont atteint ce pays.

Arrivées en Espagne par année jusqu’au 5 janvier 2025. Source: UNHCR SPAIN Weekly snapshot – Week 1 (30 Dec 2024 – 5 Jan 2025)

Entre septembre 2024 et la fin de février 2025, Alarm Phone a traité 117 cas dans la région, ce qui représente au moins 5932 personnes. Sur ces 117 cas, 76 avaient pris la voie de l’Atlantique, 20 bateaux ont traversé la mer d’Alboran, à l’ouest de la Méditerranée, 40 sont partis de l’Algérie et un appel de détresse est venu du détroit de Gibraltar. Pendant cette période, 38 bateaux ont été sauvés par Salvamento Maritimo, 19 bateaux sont arrivés par eux-mêmes, 3 sont retournés à leur point de départ, 11 ont été interceptés et un bateau a été secouru par un navire marchand. Cependant, le nombre d’incidents en Méditerranée et en Atlantique se situe toujours à un niveau alarmant. Au moment où nous écrivons ce rapport, 33 cas ne sont pas élucidés et au moins 6 naufrages se sont produits. Ce qui signifie qu’au moins 399 personnes ont vécu des naufrages, et que le destin de 1665 personnes demeure inconnu. Nous avons connaissance d’au moins 154 personnes disparues, 135 survivant·es et 76 décès confirmés pendant l’hiver 2024/2025.

La plupart de ces tragédies se sont produites sur l’itinéraire le plus fréquenté, celui de l’Atlantique. Ce fut – à nouveau – une année record concernant le nombre d’arrivées. 46 843 personnes ont réussi à atteindre les Îles Canaries – nous souhaitons la bienvenue à chacun et chacune ! Ce chiffre est non seulement nettement supérieur aux 40 330 personnes en 2023, c’est aussi le plus élevé jamais enregistré. Notamment, les arrivées peuvent désormais être très nombreuses peu importe le mois de l’année. Habituellement, les mois où les départs sont nombreux sont de septembre à novembre, en raison des conditions météorologiques favorables : malgré cela, on voit qu’en janvier et février 2025 (comme en janvier et février 2024), le nombre d’arrivées peut également être très haut les autres mois. Le syndicat CGT des travailleureuses de Salvamento Maritimo parle de “dé-saisonnalité”, pour signifier que les traversées ne sont plus liées à certaines saisons.

Dans le même temps, 2024 est une année record quant aux décès sur les routes migratoires. Comme le montrent les données de l’ONG Caminando Fronteras, 9 757 personnes sont décédées sur la voie de l’ Atlantique en 2024, la majorité des décès survenant entre la Mauritanie et les Îles Canaries. Il n’est pas surprenant que la voie de l’Atlantique soit la traversée la plus létale que nous connaissions.

Chaque mois, nous sommes témoins de naufrages tragiques. Nous pleurons toutes les victimes du régime des frontières et exigeons que la tuerie en mer prenne fin. Bien que nous établissons une liste détaillée des accidents dans le chapitre 4, nous souhaitons mettre en lumière quelques exemples qui donnent une meilleure illustration de la dimension de ces tragédies. Entre le 2 et le 3 septembre, plusieurs bateaux partis de différents endroits le long de la côte algérienne ont disparu pendant plusieurs jours. Pour certains, nous n’avons aucune preuve de leur arrivée et nous craignions qu’ils aient fait naufrage, sans laisser de traces, que leurs passager·es soient mort·es tragiquement et n’aient pas été découvert·es parmi les centaines de corps qui arrivent chaque jour sur les côtes espagnoles et algériennes. Le 20 octobre 2024, il y eu un autre cas parti du Sénégal (Saloum/Djifèreon), avec 160-180 personnes portées disparues. Des alertes ont été envoyées aux autorités mauritaniennes, sans obtenir d’information sur leur destin (Source Alarm Phone). Le 26 novembre, onze personnes ont quitté le nord du Maroc pour tenter d’atteindre l’Europe. Si deux personnes ont survécu et sont arrivées à Almeria, le destin des neuf autres personnes est inconnu. Nous adressons notre solidarité et nos pensées à leurs familles, qui continuent à attendre des nouvelles (Source: Alarm Phone). Décembre fut particulièrement meurtrier le long des voies de l’Atlantique et de l’Algérie. Un naufrage a entraîné l’arrivée des corps échoués le long des rives algériennes. Dans un autre cas très éprouvant, 18 personnes ont quitté Tipaza, Algérie, le 29 décembre, et sont toujours portées disparues, malgré l’alerte donnée aux autorités (Source: Alarm Phone). La nouvelle année a débuté tout aussi tragiquement : le 2 janvier, un bateau en bois, parti de Nouakchott, a fait naufrage avec 85-90 personnes à son bord. On a retrouvé quelques survivant·es et Alarm Phone est en contact avec leurs proches afin de tenter de confirmer leur identité et celle des disparu.es (Source: Alarm Phone). Tout au long du mois de janvier, nous avons reçu presque chaque jour des informations concernant des corps échoués sur les rives algériennes. Des obsèques dignes sont importantes pour les familles des disparu·es en mer, mais hélas, il est souvent impossible d’identifier ces corps (Alarm Phone).

Alors que la voie par l’Atlantique reste, et de loin, la plus fréquemment choisie et la plus dangereuse, Alarm Phone reçoit de plus en plus d’informations sur les tragédies qui se produisent lors de voyages depuis l’Algérie. Ces derniers mois, plusieurs familles ont contacté Alarm Phone pour signaler qu’elles avaient perdu tout contact avec leurs proches parti·es en bateau depuis l’Algérie, en direction de l’Espagne, soit vers les Îles Baléares soit vers la métropole espagnole, à Alicante, Murcia, ou Almeria. Plusieurs de ces personnes sont d’Algérie, mais nous savons que plusieurs ont commencé leur voyage dans d’autres pays, tels la Somalie, le Mali, le Burkina Faso ou le Bénin. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si cette évolution signifie que les départs depuis l’Algérie sont plus nombreux ou simplement si un plus grand nombre de personnes dans cette région connaît Alarm Phone et nous font suffisamment confiance pour nous contacter.

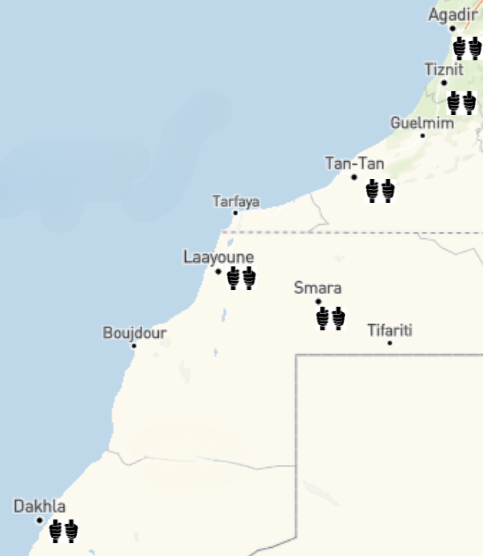

Les membres d’Alarm Phone qui travaillent dans le sud du Maroc et le Sahara relatent, quant à elleux, une évolution très différente de la situation, à savoir le déplacement des lieux de départ. En raison de la présence policière importante, du harcèlement quotidien et des déploiements militaires au Sahara, les candidat·es à la traversée se sont déplacé·es vers Agadir. Ceci est visible également dans les lieux de départ : depuis septembre 2024, seulement 2 des 48 cas répertoriés par Alarm Phone dans le Sahara et le sud du Maroc sont partis de la région de Boujdour ; tous les autres sont partis des environs de Tarfaya, Tan-Tan et Guelmim. L’une de ces exceptions s’est terminée par un terrible naufrage qui est parti le 22 septembre 2024 : seulement 4 personnes sur 60/61 ont survécu (Source: Alarm Phone). Conséquence de ce changement des lieux de départ, l’île de Lanzarote, aux Canaries, recommence à recevoir plus de personnes, alors que jusqu’à présent, la plupart des arrivées avaient lieu sur l’île de El Hierro, plus à l’ouest (ceci en raison des nombreux départs depuis la Mauritanie et le Sénégal).

3. L’enfermement dans les différents pays des routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique

3.1. L’enfermement au Maroc

De manière générale, le Maroc affiche un taux d’incarcération quasi similaire à celui des pays voisins d’Afrique du Nord. Cependant, deux évolutions ont poussé les ONG et les défenseurSEs des droits humains à tirer la sonnette d’alarme : d’une part, les taux d’incarcération ont augmenté ces dernières années et, d’autre part, une proportion assez importante de détenuEs (45%) n’ont pas été jugéEs et restent donc emprisonnéEs jusqu’au procès. En outre, le Maroc est critiqué concernant la surpopulation carcérale, malgré ses 77 établissements répartis dans tout le pays et au Sahara. Selon le rapport annuel publié en novembre 2024 par l’Observatoire marocain des prisons (OMP), ces prisons fonctionnent environ à 159% de leur capacité, ce qui signifie que chaque détenuE ne dispose que de 1,75 mètre carré. En outre, le rapport constate de graves lacunes en matière d’hygiène, de qualité de la nourriture et d’équipements généraux. En collaboration avec d’autres acteurs de la société civile, l’OMP appelle à trouver des alternatives à l’incarcération. Cependant, les militantEs et les journalistes qui dénoncent l’injustice de l’incarcération sont souvent victimes d’une répression sévère de la part des autorités pour ce type d’activisme. Les militantEs, les journalistes et d’autres personnes risquent d’être elleux-mêmes incarcéréEs.

Selon les statistiques officielles de fin 2023, seuls 1.5% de l’ensemble des prisonnierEs sont de nationalité étrangère. Parmi celleux-ci, 77 % sont des ressortissantEs africainEs, ce qui représenterait environ 1100 prisonnierEs originaires d’autres pays africains. Étant donné que la prison de Laâyoune compte déjà un très grand nombre de détenuEs originaires d’Afrique occidentale et centrale (comme le confirment les membres d’AP à Laâyoune), cela semble indiquer que les chiffres des autorités ne sont pas plausibles et que le taux d’incarcération des personnes étrangères est bien plus élevé.

Les personnes en situation de déplacement sont incarcérées pour diverses raisons. La loi sur l’immigration 02-03 de 2003 stipule que les personnes en déplacement sans titre de séjour valide peuvent être condamnées à plusieurs mois de prison (art. 42) ou être placées en détention avant d’être expulsées (art. 50). La loi contient également des dispositions relatives à la facilitation ou à l’organisation de la migration, également punissables de plusieurs années de prison (art. 52). Depuis sa promulgation, la loi sur l’immigration 02-03 a été sévèrement critiquée par les personnes militantes, car elle criminalise les personnes qui exercent leur droit à la liberté de circulation. La loi sur la traite des êtres humains 27-14 de 2016 prévoit également des peines de prison sévères. Selon la gravité du « crime », les peines de prison vont de 5 à 10 ans, voire à la perpétuité.

Comme l’indiquent les différents sous-chapitres (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), les personnes en mobilité subissent le racisme dans les prisons marocaines. Leurs besoins élémentaires (vêtements, hygiène) ne sont pas satisfaits et leurs peines sont disproportionnées, car ils ne bénéficient pas de conseil juridique suffisant, ni d’interprétariat.

Fin 2022, la Délégation Générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion du Maroc a présenté sa stratégie pour 2022-2026, visant à améliorer les conditions de détention (notamment en matière de soins et de soutien psychologique) et à renforcer les mesures de réinsertion sociale des détenuEs. Au regard de la gravité des problèmes soulignés par le rapport 2024 de l’OMP, le besoin d’agir est important.

Cependant, si le Maroc persiste (comme tous les autres pays de Méditerranée occidentale) à emprisonner des personnes pour des accusations forgées de toutes pièces, des délits mineurs et le simple exercice de leur liberté de circulation, nous doutons fort que la construction de nouvelles prisons et l’installation de meilleures douches permettent de vraiment changer quelque chose à l’emprisonnement des personnes en mobilité.

3.1.1. Le Nord du Maroc

Dans la région de Tanger, les personnes en déplacement sont fréquemment la cible d’arrestations arbitraires et de refoulements, à la suite de quoi elles peuvent être déplacées vers des villes éloignées de la frontière nord. Certaines de ces personnes sont détenues pour des infractions liées à l’immigration clandestine et se voient infliger des peines de prison plus longues si elles sont impliquées dans des délits plus graves, tels que l’organisation de convois ou le trafic de drogue. Ces accusations sont souvent portées lorsque les personnes sont appréhendées en possession de matériel destiné à préparer leur départ ou à escalader la barrière de Ceuta, par exemple des gilets de sauvetage, du carburant ou des crochets pour escalader la clôture. La police fouille souvent les téléphones à la recherche de preuves vidéo ou photographiques de l’organisation de passages des frontières ou de trafics de drogue ou d’alcool.

Il est difficile de donner le nombre exact de départs de Tanger vers l’Espagne, car la frontière est hautement sécurisée et les fréquentes arrestations ont considérablement réduit les départs, rendant pratiquement impossible pour les personnes en déplacement de mettre un bateau à l’eau. Les personnes sont donc contraintes de tenter d’emprunter les routes atlantiques, extrêmement dangereuses, plus au sud. Néanmoins, lorsque des bateaux sont interceptés dans le nord, la police recherche deux ou trois personnes qu’elle arrête et accuse d’être le « capitaine », le passeur ou le responsable de l’organisation du voyage. C’est une manière de trouver des boucs émissiaires de la violence à la frontière. Cette pratique est extrêmement arbitraire et ne comprend aucune enquête. Par exemple, le « capitaine » suspecté est souvent simplement la personne la plus proche du moteur.

Selon la procédure, les personnes sont détenues au maximum pendant trois jours avant de comparaître devant un procureur qui détermine les charges retenues contre elles. Elles peuvent ensuite être placées en détention provisoire dans une prison locale pour une durée indéterminée, qui peut s’étendre sur plusieurs mois. Il existe quatre prisons connues à Tanger et dans ses environs : dans le cadre de la réforme pénitentiaire en cours menée par la DGAPR, l’ancien complexe pénitentiaire situé sur la route de Mesnana/Boukhalef a été fermé et remplacé par une nouvelle prison ouverte en 2024, la prison locale 2 de Tanger. Il existe deux autres prisons à Hjar Nhal et une à Asilah. Dans la prison de Tétouan, qui attend également de nouvelles installations, des allégations de mauvais traitements ont été formulées l’année dernière,mais niées par les autorités.

La vieille prison de Tanger a été surpeuplée et délabrée pendant des années. Elle a finalement été remplacée par de nouvelles installations en 2024. Source : AP

À Tanger, comme ailleurs au Maroc, les personnes noires sont régulièrement victimes de discrimination de la part de la police et du système judiciaire. La plupart des prisonnierEs sont détenuEs pour avoir organisé des voyages ou conduit des bateaux, et souvent pour des accusations liées à leur absence de statut de résidentE légal. Des militantEs ont entendu des témoignages faisant état de conditions déplorables dans la prison locale 2 de Tanger. Comme l’a décrit un militant, « une fois que vous êtes reconnu coupable d’un crime, vous n’êtes plus considéré comme un être humain ». On signale une surpopulation importante, des espaces très restreints avec parfois jusqu’à 60-70 personnes par cellule, et une alimentation insuffisante. Pour les personnes en mouvement, la prison est très isolante, car les ressortissantEs non marocainEs ne peuvent souvent pas recevoir de visite ni rester en contact avec leur famille en raison du coût prohibitif des recharges téléphoniques. En conséquence, de nombreuses personnes sortent de prison en très mauvaise santé physique et mentale. Un militant d’AP Tanger a récemment rencontré une Guinéenne qui souffrait de malnutrition sévère après avoir été incarcérée. En janvier, des cas d’épidémie de rougeole ont également été signalés dans la prison locale 2 de Tanger, illustrant encore davantage les mauvaises conditions qui règnent dans les prisons.

3.1.2. L’Est du Maroc

Un nombre élevé d’enfants marocainEs non accompagnéEs arrivent dans la province de Nador sans parent ni proche, avec l’intention de traverser vers la péninsule espagnole. Dernièrement, des groupes composés de filles mineures, dont les plus jeunes avaient environ 12 ans, ont également été aperçus parmi ces « harraga ». Ces mineures sont fréquemment gardées par les autorités locales, pour ne pas dire incarcérées, dans le « Centre de Sauvegarde de l’Enfant » de la ville de Nador sous prétexte de protection (voir également notre rapport sur les conditions des mineur·es dans la région de Nador). Les mineur·es n’ont pas accès à de vrais programmes éducatifs ou psychologiques ; iels sont isolé·es des réseaux de soutien et des contacts extérieurs. Leurs conditions matériels sont précaires, leur alimentation n’est ni suffisante ni équilibrée.

Les ressortissant.e.s étranger.e.s majeur.e.s sont placé.e.s en garde à vue pour des infractions liées à leur statut migratoire (entrée irrégulière, absence de titre de séjour, tentative de franchissement de la frontière). Iels sont enfermé.e.s dans des centres de détention informels, comme le tristement célèbre centre de détention d’Arekmane, situé dans un village à l’est de la ville de Nador, ou dans des commissariats de police, dans l’attente d’être expulsé.e.s plus loin de la zone frontalière vers l’Europe. Le Centre d’Arekmane est un ancien centre socio-éducatif réquisitionné par les autorités pour emprisonner des personnes en mouvement arrêtées près de la côte. Même le Conseil National des Droits Humains n’y a pas accès. (Voir aussi notre précédent rapport de 2019, « Le champ de bataille caché »).

Les ressortissant.e.s étranger.e.s condamné.e.s pour des infractions liées aux contrôle des frontières sont détenu.e.s à la prison de Nador. Les personnes sont jugées par exemple pour ‘trafic’, pour prétendûement avoir organisé des ‘attaques’ contre les barrières aux frontières, ou encore ces dernières années, pour avoir été des capitaines, et ce malgré le fait que les traversées maritimes depuis cette région par des ressortissant.e.s étranger.e.s sont désormais très rares. Les arrestations et les accusations demeurent arbitraires. Les peines sont lourdes – au cours du seul mois de novembre 2024, 14 ressortissants étrangers détenus à la frontière entre Nador et Melilla ont été comdamnés à 10 ans de prison.

« Les conditions de détention sont déplorables, rapporte C., activiste sur le terrain, qui tente d’organiser le soutien aux personnes détenues. Les fonctionnaires surpeuplent les cellules avec jusqu’à deux détenus par place, les responsables refusent de fournir des kits d’hygiène et des vêtements aux personnes migrantes détenues, et la nourriture est de mauvaise qualité. Des rapports font état de discriminations de la part des responsables à l’encontre des personnes noires détenues en limitant leur accès aux soins médicaux et aux activités. Des violences et abus à l’encontre de prisonniers vulnérables ont également été dénoncés. Les autorités refusent de protéger les droits des personnes migrantes incarcérées ».

Des grèves de la faim ont été signalées pour obtenir de meilleures conditions, et outre la solidarité entre les personnes détenues, qui partagent souvent leurs ressources limitées, les communautés et les activistes tentent d’apporter leur soutien par tous les moyens possibles. Des organisations indépendantes comme l’AMDH Nador et le GADEM observent et contrôlent les conditions de détention, documentent les violations des droits et suivent les procès intentés contre les personnes en déplacement devant les tribunaux.

3.1.3. Le Sud / Sahara

Location des prisons au Sud du Maroc et du Sahara. Source: AP

Dans le sud du Maroc et du Sahara, il existe plusieurs grandes prisons où sont détenues les personnes en mouvement : Dakhla, Laâyoune, Smara (à l’est de Laayoune), Bouizakarne (au nord de Guelmim), Tan-Tan et Aït Melloul (Agadir). Conformément à la nouvelle stratégie pénitentiaire adoptée par les autorités marocaines (voir introduction), les « mesures de réinsertion » sont privilégiées (par exemple dans la prison de Dakhla) notamment la formation professionnelle des personnes détenues. En outre, une nouvelle prison a été ouverte à Laâyoune en 2023, à la périphérie nord de la ville. La tristement célèbre « Carcel Negra » (« la prison noire »), situé au centre de Laayoune, était surpeuplée depuis des années et les conditions de vie y étaient épouvantables. Avec la nouvelle prison, les conditions de vie se sont quelque peu améliorées pour les détenuEs ordinaires, mais pour les personnes en mouvement, les conditions de vie et d’hygiène restent intolérables. Étant donné qu’une grande partie des besoins quotidiens (nourriture, vêtements, hygiène) sont fournis par des membres de la famille ou des associations, les personnes originaires de pays tels que le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont coupées de tout soutien. Elles doivent alors compter sur le peu que les associations locales d’aide aux personnes en mouvement peuvent leur apporter. AP Laayoune explique :

« Parfois, il y a des prisonniers qui n’ont qu’un seul vêtement avec lequel ils vivent pendant des mois sans pouvoir le changer. C’est pourquoi les associations lancent parfois des appels aux dons. Mais ces prisonniers ne peuvent recevoir des visites que par des membres de leur famille, et ceux-ci, dans leur pays d’origine, n’ont pas les moyens financiers de venir et de les aider. Parfois, des membres des consulats ou de certaines associations ont également accès à ces prisons mais ce n’est pas toujours le cas. Des membres de familles originaires d’autres pays, comme le Sénégal, ont déjà commencé à s’organiser pour soutenir leurs proches en prison, mais ce travail est extrêmement difficile en raison du manque d’informations et d’assistance de la part des autorités ».

La criminalisation des personnes en mouvement étant très répandue, une grande partie des prisons du Sud et du Sahara est désormais remplie de personnes originaires d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. L’équipe d’AP à Laayoune explique comment fonctionne ce processus de criminalisation :

« Des centaines de personnes sont accusées d’être des capitaines ou d’avoir organisé des traversées illégales. Elles sont poursuivies par le système pénal marocain afin de décourager la migration. Elles sont accusées d’être des passeurs, des capitaines ou d’être responsable de la navigation sur un bateau. Les autorités marocaines ne respectent jamais leur droit à avoir un interprète pour les procédures judiciaires. Parfois, les personnes sont battues pour qu’elles révèlent qui était le capitaine. Souvent, des personnes sont accusées sans aucune preuve, simplement parce qu’à chaque fois qu’un bateau est intercepté, les autorités ont besoin de trouver deux ou trois personnes à arrêter comme ‘responsables’. Les autres passagerEs du bateau sont envoyéEs dans un centre de détention pendant une ou deux semaines, avant d’être éloignéEs ailleurs au Maroc. Les personnes accusées d’être capitaines sont emmenées au poste de police, puis en prison où elles attendent le procès pendant une période de deux à quatre mois. Le jugement lui-même est complètement arbitraire, il n’y a pas d’avocat de la défense, parfois les gens sont condamnés par un juge par l’intermédiaire d’un appel vidéo. Les peines sont absurdes, le plus souvent entre 5 et 10 ans de prison, parfois même 15 ans. Lorsque l’accuséE a les moyens de s’offrir les services d’un avocat, ielle peut être condamnéE à une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans seulement. Parfois, les familles sont en mesure de financer un avocat, mais ce n’est pas souvent le cas ».

3.2. L’enfermement en Mauritanie

Introduction

« Le pays s’est enlisé dans un rôle de gardien zélé d’un ordre mondial aussi absurde qu’un mirage. » ELY Moustapha

En 2024, la Mauritanie est le principale pays de départ des bateaux à destination des Canaries (54% des 658 embarcations arrivées en 2024). Depuis 2021, l’UE a renforcé la collaboration avec la Mauritanie à travers un partenariat opérationnel conjoint (POC), doté d’un budget de 4,55 millions d’euros. Ce projet, vise « à soutenir la lutte contre le trafic de migrant et la gestion de la migration irrégulière en Mauritanie.»

Dans cette dynamique, on constate une évolution du cadre legislatif et des moyens de privation de liberté des personnes en mouvement.

Législation

En 2020, le législateur mauritanien avait déjà adopté deux lois importantes : la loi n°2020/017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes et la loi n° 2020/018 relative à la lutte contre le trafic illicite des migrants. Sous pression de l’Union européenne, deux nouveaux projets de loi ont été rédigés, ont été adoptés et sont entrés en vigeur le 9 Novembre 2024.

La première loi (n° 2024/038) prévoit un cadre juridique pour « le refus d’entrée ou l’expulsion du territoire national des étrangers en situation irregulière ». Elle vise à encadrer des privations de libertés qui ont déjà lieu, comme les « reconduites à la frontière », et qui sont en réalité de véritables raffles racistes dans les quartiers où habitent et travaillent les populations noires. Au cours des huits premiers mois de l’année 2024, 10 753 migrant.es ont été expulsé.es.

La loi prévoit des peines allant jusqu’à 2 ans de prison pour la personne qui contrefait des documents ou est en possesion de documents falsifiés (entre autres, les faux visas) et jusqu’à 6 mois de prison pour quiconque entre en Mauritanie sans passer par les points de passage officiels. La loi n° 2024/038 permet aussi d’incriminer

« tout étranger dont la présence ou l’activité peut entraîner un trouble à l’ordre public » ainsi que les personnes qui leurs « prêtent assistance ».

Pour appliquer cette loi manifestement xénophobe, une deuxième loi permet la création d’un tribunal spécialisé dans la wilaya de Nouakchott ouest. Le 17 février, le premier ministre mauritanien a réaffirmé devant cette nouvelle juridiction que « l’esclavage, le trafic de migrants et la traite des personnes sont des crimes graves qui doivent être combattus car ils constituent une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité du pays ».

Les arrestations

Les arrestations des personnes migrantes se font en mer (par les gardes-côtes) ou à terre lors de descentes à leur domicile dans les quartiers périphériques (ex. à Nouadhibou : Kairane, Tcharka, Numero, etc.). Les opérations sont menées par des équipes mixtes de la police mauritanienne avec la Guardia Civil espagnole, puis les personnes sont mises à la disposition de la Direction de la sûreté nationale (service d’émigration).

Les membres d’AP Mauritanie nous racontent :

« Lors de leurs gardes à vue, une enquête est menée pour identifier les responsables : passeurs ou capitaines. Une fois identifiés, ils sont placés dans les centres de rétention en attente de jugement. S’ils sont reconnus coupables, leur peine varie entre 2 à 5 ans, avec une amende allant jusqu’à 500 000 Ouguiyas et une confiscation des biens qui seront transférés au trésor public. Les autres seront placés au ‘centre d’accueil temporaire’ dans l’attente de leurs expulsions. 111 migrantEs dont 28 femmes, sont actuellement en prison [A Nouadhibou] et 76 migrantEs ne sont pas encore jugéEs. Les motifs sont divers : trafic, vol, passeurs, capitaines, etc. »

Conditions de détention

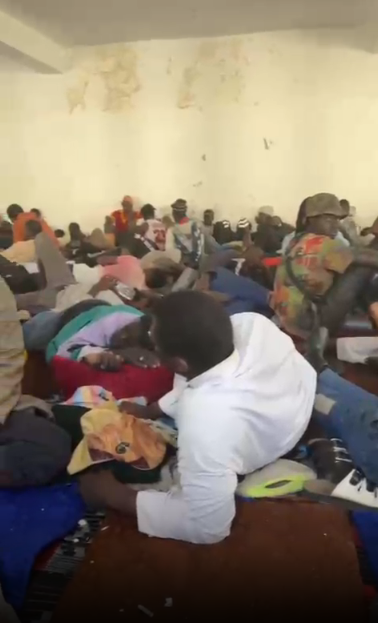

Plus d’une centaine de sénégalais enfermés à Nouakchott après leur interception en mer début mars 2025. Source: Capture d’écran d’une vidéo filmée par une des personnes enfermées.

Les « centres d’accueil temporaires » actuels sont des vieux bâtiments réaffectés pour la détention des personnes migrantes. Comme les centres de rétention de manière générale, ils sont surpeuplés et les conditions de vie y sont indignes.

AP Mauritanie raconte :

« À Nouadhibou, il y a une ancienne école qui a été utilisée comme centre d’accueil temporaire qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes et qui, des fois, peut accueillir jusqu’à 500 personnes ou plus, le centre a pour objectif de préparer le retour (expulsion) des personnes en mouvement vers les postes frontaliers afin qu’elles regagnent leur pays d’origine. Leur séjour au centre peut aller de 6 mois à 1 an.

Dans les centres de rétention, la plupart des détenuEs se plaignent des conditions d’hygiène, de la nourriture et de l’accès aux soins qui sont déplorables. »

Dans le cadre du POC (Partenariat opérationnel conjoint pour la Mauritanie), le fond fiduciaire européen a financé des travaux de réhabilitation de deux centres (Nouakchott et Nouadhibou) pour un budget de 500 000 euros. C’est de la poudre aux yeux : la forteresse Europe prétend se comporter avec « dignité » et vante la mise en place de « dortoirs séparés pour les hommes et les femmes, des cuisines et des réfectoires, des zones d’hygiène et de sport et des espaces de réunion ». Au total, 118 places sont prévues entre ces deux nouveaux « Complexe Humanitaire d’Accueil Temporaire » (CHAT).

Concernant le déroulement de la justice, les personnes en mobilité détenues témoignent du manque de moyens pour avoir accès à un avocat qui s’occupe sérieusement des dossiers : elles sont les victimes de la recherche d’un coupable idéal. Le déroulement des procès est souvent bâclé et, bien que la loi n° 2020/017 prévoit le droit de recevoir les informations sur la procédure dans une langue qu’on comprend et le droit de recourir à un interprète dûment agréé par les autorités, la traduction n’est pas assurée. Cela témoigne de la dimension raciste de l’administration mauritanienne qui ne communique qu’en arabe ou en hassanya (arabe de Mauritanie) bien qu’une grande partie de la population soit locuteurices d’autres langues.

Il y a également violation des droits de la personne humaine à travers la lenteur des procédures qui peuvent durer plus d’une année sans jugement. Cela conduit à une détention arbitraire et au non-respect des articles 65, 66 et 67 de la loi n° 2020/017, ainsi l’article 65 prévoit la gratuité des soins et traitements, l’article 66 l’assistance sociale, et l’article 67 le droit à l’aide juridictionnelle.

La lutte contre l’enfermement des personnes en mouvement est uniquement portée par des ONG internationales (elles protestent contre la lenteur des procédures et contre la détention arbitraire des personnes en mobilités). Par manque de moyen, le CICR (Comité International de la Croix-Rouge) a fermé ses bureaux de Nouakchott en 2023.

3.3. L’enfermement au Sénégal

Introduction

Sous la pression de l’Union européenne, le Sénégal (comme la Mauritanie) se sont chargés de procéder à la criminalisation des migrations, ce qui entraîne souvent des violations des droits de l’Homme pour les personnes emprisonnées pour le « délit » de circulation et de voyage illégalisés.

La législation

Au Sénégal, la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes constitue un point de référence de la politique migratoire. Bien qu’il y ait eu des appels à modifier et à remplacer cette loi venant de la société civile, et qu’elle serait en cours de révision, cette législation reste le point de référence pour la détention des personnes en mouvement, avec la DNLT (la Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, créée en 2018) qui contribue à son application.

En plus de s’attaquer à la traite des personnes, cette loi criminalise le déplacement en punissant également la « migration clandestine organisée » de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende substantielle lorsque le Sénégal est utilisé comme point de départ, de transit ou de destination (article 4). Bien que la loi précise que les « victimes » ne peuvent être visées, la loi ne précise pas ce qui constitue « l’organisation de la migration clandestine ». L’article 4 permet donc à l’État d’emprisonner les étrangerEs et les citoyenNEs qui contribuent de quelque manière que ce soit, même indirectement, au départ des bateaux. La loi, par le flou qu’elle entretient, a été utilisée pour criminaliser la migration irrégularisée (et non seulement son organisation). La loi de 2005 a donné plus d’opportunité pour que des abus de la police, dont le travail est mal encadré, se produisent, en introduisant dans la procédure sénégalaise la possibilité pour la police de rentrer dans les domiciles au milieu de la nuit, menant à des abus et à la violation de l’espace intime.

Procès et conditions

Selon une étude réalisée par M. Senghane Senghor (un juriste militant des droits humains) et ses collaborateurs, sous la direction de la Cimade (l’étude est en cours de finalisation), les personnes emprisonnées en vertu de cette loi pour des délits liés à la migration sont victimes de violations importantes des droits de l’Homme et des lois sénégalaises. Ces violations incluent des gardes à vues trop longues (jusqu’à 8 jours), des personnes envoyées en prison sans avoir vu le procureur, des personnes détenues sans avoir pourtant agi (accusées de planification de voyage), et le manque de transparence des accusations. Les étrangerEs en prison (principalement venuEs des pays voisins come le Mali, la Guinée, et la Gambie) sont particulièrement vulnérables à ces violations, ayant peu de chances de bénéficier d’une procédure régulière selon la loi sénégalaise, car ielles peuvent ne pas être en mesure de communiquer ou d’avoir accès à un interprète en cas de besoin. Mais les Sénégalais (la grande majorité des détenuEs) en sont aussi victimes. Si les détenuEs n’ont pas les moyens d’engager leur propre avocat, ielles ne rencontrent souvent jamais leur avocat commis d’office avant leur comparution devant le tribunal. Les délais de traitement sont très lents : pour les dossiers délictuels, la limite est de 6 mois mais en cas des faits jugés criminels, le temps d’instruction est illimité et les enquêteurs ont trouvé des personnes ayant passés des années en détention sans être jugées.

Puisqu’il n’y a pas de budget pour nourrir les personnes en garde à vue, les enquêtes policières sont souvent expédiées pour pouvoir transférer les détenu.es au plus vite en prison (ou les libérer). Senghor et son équipe ont constaté que de nombreuses personnes emprisonnées étaient de « simples passagers » pour lesquels il n’y avait aucune preuve qu’ielles avaient quelque chose à voir avec l’organisation du voyage – il s’agissait souvent des personnes vulnérables qui n’avaient pas accès à une représentation ou à des informations. Par exemple, ils ont trouvé un cas, à Saint-Louis, d’un jeune qui à été détenu en 2023 pour avoir organisé un voyage parce qu’on lui avait confié une boussole au moment de l’interpellation. Il y a également eu des cas de violations des droits lorsque la police sénégalaise poursuivait des personnes dont elle pensait qu’elles préparaient un départ (le rapport inclut des récits de perquisitions à minuit au domicile familial et éventuellement des saisies illégales, la police s’étant emparé de tout l’argent qu’elle trouvait sur les lieux). Souvent, les personnes ne savent pas exactement de quoi elles sont accusées.

Un activiste d’Alarm Phone Dakar témoigne de sa convocation et de sa garde à vue :

« J’ai été convoqué au commissariat, j’ignorais la raison et on a refusé de m’en donner une. J’ai compris ensuite ce qu’ils voulaient quand ils ont dit que je connaissais les gens qui voulaient partir et que je ne les ai pas dénoncées, j’ai expliqué que c’était pas mon rôle de dénoncer, mais ils ont insisté et m’ont gardé 36 heures en confisquant mon téléphone. Quand j’ai compris que j’allais passer la nuit en garde à vue, j’ai demandé à un camarade de m’envoyer à manger parce qu’on m’avait rien donné : ni à boire ni à manger toute la journée, ni à moi ni aux autres personnes détenues. Dans la cellule, j’avais froid, ils ont refusé que l’on m’apporte mon pull ou mon boubou. Le lendemain, j’ai vu le procureur et, suite à cette audition, comme il n’y avait rien dans le dossier, j’ai été libéré. »

Pour nous, cette mise en garde à vue est une indication que l’État sénégalais, après avoir rencontré les autorités espagnoles et de l’UE, cherche à criminaliser davantage la solidarité autour de la mobilité.

La criminalisation peut aller très loin avec des effets néfastes : l’équipe de M. Senghor a trouvé deux femmes emprisonnées pendant plusieurs mois en 2024 alors qu’elles n’avaient rien à voir avec la migration. Une détenue est restée plusieurs mois en prison avant d’être libérée après avoir été accusée d’avoir fourni des repas à un groupe de personnes préparant un départ dont elle n’avait pas connaissance, et une autre est actuellement en prison depuis 9 mois en attendant le résultat de son procès pour avoir abrité un moteur de pirogue dans sa cour qui aurait appartenu à un organisateur de voyage dont elle, aussi, ignorait l’existence.

Les conditions dans les prisons sénégalaises sont très mauvaises. Selon un rapport de 2020, les personnes détenues souffrent de la surpopulation carcérale (« 218 personnes dans une pièce de 70m² » selon un rapport de Amnesty International), l’alimentation est insuffisante et sans grande valeur nutritive, et les conditions d’hygiène sont déplorables. Des activistes emprisonnés en 2023 au Sénégal ont aussi témoigné des conditions déplorables, y inclus les tabassages, la privation de la nourriture pendant 48h, et de la présence de femmes incarcérées avec leur bébé dans ces conditions.

Resistance et solidarité

Il y a plusieurs appels de la société civile à réformer la loi, les procédures et les conditions d’emprisonnement. Mandiogou Ndiaye, procureur général de la Cour d’appel et membre du conseil consitutionnel, a publié avec Nelly Robin une étude critique de la loi de 2005, montrant comment cette loi est utilisée comme une arme en vue de l’externalisation des frontières européennes dans la région. Des organisations de la société civile comme La Ligue Sénégalaise des Droits de L’homme, Article 19, et RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de L’homme) ont aussi protesté contre la détention illégale, surtout concernant l’emprisonnement des prisonniers politiques sous le régime de Macky Sall (tel que l’activiste Alioune Sané et plusieurs figures de l’opposition, y inclus l’actuel président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye) et qui portait une grave atteinte à leurs droits, y compris celui à la libre expression.

Les anciens détenus ont aussi lutté contre les mauvaises conditions et les violations des droits de la personne humaine, mais suite à la répression sous Macky Sall, certains se sont exilés comme Ibrahima Sall, président de l’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED). En Janvier 2025, la cause des détenus a été plus médiatisée, avec Moustapha Diakité, politicien, protestant contre les avocats inefficaces et les mauvaises conditions dans la prison de Reubeuss à sa sortie de prison, après sa condamnation pour propos injurieux en Novembre 2024. Malgré les mouvements menés par les prisonniers politiques, les conditions de détention des étrangers au Sénégal restent beaucoup moins visibles.

Conclusion

La connaissance directe que les actuels gouvernants du Sénégal ont des conditions des prisons pourrait être l’opportunité de réduire les violations des droits des prisonnierEs (Bien sûr, même si les conditions s’améliorent, ces lieux d’enfermement restent des outils de violence d’Etat). On entend souvent que la loi de 2005 serait déjà en cours de révision. Mais sous la pression de l’Union européenne et de sa politique d’externalisation de ses frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pour le moment opté pour le renforcement de la même politique « coercitive » que ses prédécesseurs en criminalisant les migrantEs au lieu de dénoncer la vraie source de ces problèmes : la politique migratoire européenne qui pousse les gens à prendre des voyages de plus en plus risqués.

3.4. L’enfermement en Algérie

Introduction

En Algérie, les personnes en mouvement ne se retrouvent pas automatiquement en prison. Les étranger.es et les nationaux ne sont emprisonné.es que lorsqu’iels sont accusé.es d’avoir commis une infraction pénale ou criminelle, quelle que soit leur situation administrative dans le pays (irrégularisée ou régularisée par le droit algérien).

Le pays ne sanctionne pas lourdement (par des peines d’emprisonnement) la présence irrégularisée de personnes étrangères en migration, quelle que soit le type de cette migration : d’installation, de transit ou même de départ. D’autres formes de violence institutionnelle sont néanmoins présentes, à commencer par les rafles et expulsions collectives des personnes noires dans le désert.

Dans le passé, les défenseurSEs des droits de l’homme et des syndicalistes ont dénoncé les violations des droits des migrantEs en général. Actuellement, néanmoins, la situation en Algérie est extrêmement dangereuse pour les militantEs des droits de la personne humaine et les syndicalistes qui revendiquent des droits, y compris les défenseurs des droits des migrantEs, rendant difficile la diffusion de campagnes ouvertes de soutien aux personnes en mouvement.

Des actes de résistance continuent néanmoins d’exister. On se rappelle de la première rafle de migrantEs subsaharienNEs du 2 décembre 2016, durant la nuit de leur départ, dans le centre de loisirs de Zéralda dans la banlieue d’Alger, aménagé pour le ramassage des subsaharien.E.s arrêté.e.s avant leur déportation vers le désert, il y a eu un mouvement de protestation. Les migrantEs ont refusé de monter dans les bus, sans connaître l’objet de leur arrestation, la destination et sans récupérer les biens laissés. La matraque et le gaz lacrymogène ont été la réponse à ce mouvement.

Punir l’aide à la sortie illégale des personnes en mouvement

En 2003, l’Algérie a ratifié le Protocole de Palerme contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, criminalisant les moyens permettant aux personnes en mouvement de traverser les frontières. En 2009, lors de l’amendement du code pénal, la définition de la terminologie de « Trafic illicite de migrants » a été totalement biaisée par rapport à la définition onusienne et celle contenue dans le décret algérien portant la ratification du Protocole.

En effet, l’article du code pénal 303 bis 30, considère comme « trafic illicite de migrants », le fait d’organiser une sortie illégale du territoire national d’une personne, visant directement les départs vers l’Europe et les tentatives de traversées de la Méditerranée des personnes en mouvement, étrangères ou algériennes. Contrairement au Protocole onusien, – lui-même hautement critiquable –, ce n’est pas l’aide à l’entrée à qui est condamnée, mais la sortie, s’inscrivant dans une logique de contrainte et de criminalisation des tentatives de mouvement vers le Nord.

Par ailleurs, il est arrivé que des personnes non algériennes soient refoulées ou expulsées depuis les Etats européens vers l’Algérie, suivant la délivrance par l’Algérie de laissez-passer. Une fois arrivées dans les aéroports algériens, les personnes ont été conduites dans des commissariats au sein desquels elles peuvent rester plus d’un an, avant d’être soient expulsées ou relâchées.

Punir la sortie illégalisée des AlgérienNEs

Dans le cas, d’un.e citoyen.ne algérien.ne en tentative de migration (sortie du territoire irrégularisée), ielles ne sont généralement pas soumis.es à une peine privative de liberté, sauf s’ielle est également condamné.e pour une autre infraction pénale. Par infraction, il peut s’agir, par exemple, du fait d’avoir falsifier un document de voyage, ou d’avoir été désigné par l’Etat comme un « acteur dans un trafic illicite de migrants », c’est-à-dire avoir participé à la facilitation d’un départ ou d’un trajet.

Punir les personnes en mouvement en les refoulant dans le désert

Nombreuses sont les personnes étrangères qui, suite à un contrôle de document ou à une délation de voisinage, font l’objet d’arrestation et de rétention administrative en vue d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière.

Deux pratiques sont ensuite utilisées par les autorités. Dans certains cas, les personnes sont placées en garde-à-vue, le temps d’être présentées au procureur de la république et condamnées à des peines de prison avec sursis pour présence irrégulière sur le territoire national. Souvent, les personnes étrangères en situation administrative irrégularisées, comme par exemple, de nombreuxSES travailleurSEs marocainEs, sont alors conduits dans des centres d’attente ou de rétention, le temps que leurs ambassades délivrent les documents de voyage nécessaires à leur expulsion.

Dans d’autres cas, les autorités s’appuient également sur un système d’expulsions et de reconduites collectives dans le désert des personnes en situation irrégulière (principalement pour les personnes noires ou/et « à la peau foncée »). Parfois les personnes sont retenues dans les commissariats de police ou dans les brigades de gendarmerie. Dans d’autres cas, si la ville dispose de centre dits d’attente destinés à l’hébergement, c’est-à-dire de lieux d’enfermement, les personnes y sont détenues dans l’attente d’une expulsion ou d’une reconduite à la frontière. En effet, la loi 08-11 dispose d’un important chapitre punitif (chapitre 7) relatif à l’expulsion et à la reconduite à la frontière, utilisé par les autorités en grande partie contre les migrant.es d’origine subsaharienne en situation irrégulière.

Un traitement discriminatoire est constaté à l’égard des étrangers en situation administrative irrégulière. En effet, pour certain.e.s ressortissant.e.s, la rétention dure le temps de l’obtention des laissez-passer délivrés par leurs consulats, et une fois les documents de voyage sont obtenus, leur reconduite à la frontière est organisée avec l’appui des autorités de leurs pays. Pour d’autres personnes en mouvement, la rétention ne dure que quelques heures, le temps de sonner la fin d’une rafle générale qui a débuté le jour même, ou bien un jour avant, et le temps de les embarquer dans les autocars, sans chercher à connaitre l’identité des personnes, et sans aviser les représentations diplomatiques de leurs pays. Les migrantEs subsaharien.nes arrêté.es sont traité.es comme du bétail.

Depuis le 2 décembre 2016, les reconduites à la frontière (avec le Mali et le Niger) des personnes subsahariennes sont devenues le principal mode de gestion de la migration des autorités algériennes.

Il s’agit donc majoritairement de refoulements expéditifs et collectifs : les personnes sont alors abandonnées dans le désert, à la merci des éléments naturels et sans aide officielle. Cette situation, quotidiennement dénoncée par les camarades d’Alarm Phone Sahara, mettent en danger l’intégrité physique et mentale, et trop souvent la vie, des personnes en mouvement dans le Sahel. Comme ils l’expliquent, ces expulsions s’inscrivent souvent dans une chaîne de violence subie par les personnes en mouvement souhaitant traverser la Méditerranée :

« D’une part, les forces de sécurité algérienne effectuent régulièrement des raids et des arrestations massives sur les lieux de vie et de travail des migrants*, entre autres les chantiers de construction et les carcasses de bâtiments vides. D’autre part, on observe depuis 2023 une augmentation des expulsions en chaîne, au cours desquelles des personnes sont expulsées en Tunisie, souvent à la suite de refoulements en mer, vers la frontière algérienne, puis par les forces de sécurité algériennes vers la frontière nigérienne. »

Conditions de détention

Dans les prisons, les migrantEs subsaharienNEs, une fois la peine est prononcée, sont détenuEs dans une cellule à part, ielles ne sont pas mélangéEs avec les détenuEs nationaux. Cependant, durant la phase de la détention préventive, par exemple lors des mandats de dépôt, ou bien avant le jugement final, les détenuEs sont placéEs dans la même cellule, et chacun attend la tenue de son procès.

Même si l’Algérie a entamé la construction de nouvelles maisons d’arrêt et de prisons d’envergure, les prisons actuellement, notamment celles de la période coloniale posent des problèmes de surpopulation, en grande raison, à cause du fait que la détention provisoire (avant procès) est devenue la norme.

Les prisons en Algérie sont très surveillées en matière d’hygiène et de propagation de maladie propre au milieu carcéral. Les détenuEs ont des droits en la matière. Concernant la nourriture, il y a beaucoup de choses à faire dans ce volet. La nourriture est maigre dans les centres de détention. Ce sont les familles des détenuEs qui offrent le panier, et actuellement, le panier n’est délivré que deux fois par mois.

Pour les étrangerEs et pour les nationaux qui n’ont pas de famille, ielles ne bénéficient d’absolument aucune aide venue de l’extérieur. Les détenuEs n’ont pas le droit aux visites de la part des personnes qui n’ont pas de liens familiaux. En effet, la loi ne prévoit qu’un droit de visite pour seuls les membres de la famille du 1e et 2e degré. Par ailleurs, il arrive également que les personnes soient détenues en centre de rétention pendant des périodes indéfinies, en violation de la loi algérienne et des 30 jours renouvelables qu’elle prévoit.

Par contre dans le Centre de rétention d’Oran, créé en 2024, les conditions d’hébergement et d’hygiène sont davantage présentes. Néanmoins, si les migrantEs ont droit aux appels téléphoniques, ielles n’ont pas le droit de visite de leurs connaissances ou amiEs. Pour la visite des membres de leur famille du 1ér ou 2éme degré de parenté, nous ne savons pas encore si cela est possible ou non pour les personnes étrangères.

Ces lieux restent des lieux d’enfermement utilisés afin de punir les personnes qui usent de leur liberté de circulation et qui ont affrontent le régime des frontières.

3.5. L’enfermement en Espagne

En Espagne, il existe trois types de dispositifs dans lesquels les personnes en mouvement peuvent être privées de liberté : les CATE, les CIE et les prisons. Les CATE (Centros de Acogida Temporal para Extranjeros, – ce sont des lieux où les personnes en mouvement sont placées en garde à vue dès leur arrivée en territoire espagnol pour une durée maximale de 72h) et les CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros, – ce sont des centres de rétention où les personnes sont enfermées dans l’attente d’un retour forcé/expulsion pour une durée maximale de 60 jours) sont spécialement conçus pour les personnes étrangères entrées de façon irrégularisée ou qui se trouvent sur le territoire national en situation administrative irrégularisée. Les personnes en mouvement accusées d’avoir commis un délit peuvent aller en prison, soit en détention provisoire dans l’attente de leur procès, soit en prison une fois que le procès a eu lieu et qu’elles sont déclarées coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

Une utilisation abusive de la législation contre le trafic d’êtres humains

Le système judiciaire espagnol criminalise les personnes en mouvement qui arrivent sur le territoire national en situation administrative irrégulière. Elles peuvent être emprisonnées dès leur arrivée et pendant plusieurs années, en raison d’une utilisation abusive de la législation contre le trafic d’êtres humains (article 318 bis du Code pénal).

Une base de données élaborée par l’avocat canarien Daniel Arencibia systématise les informations de plus de 1000 jugements rendus entre 2018 et 2024 dans l’ensemble de l’Espagne concernant des prétendus « capitaines » d’embarcation. L’analyse décrit des protocoles d’accusation où les violations des droits fondamentaux sont nombreuses. L’étude révèle également que, pour les mêmes chefs d’accusation, le parquet des Canaries, qui est la région où les arrivées sont les plus nombreuses, demande des peines plus lourdes que dans les autres régions (communautés autonomes) d’Espagne. Par ailleurs, aux Canaries, des citoyens maliens ont été condamnés alors que la Convention de Genève est sensée protéger les personnes qui franchissent la frontière afin de fuir un pays en guerre de toute sanction pénale (article 31.1). De même, les Canaries sont la seule région espagnole où des mineurs ont été emprisonnés sous l’accusation d’être les capitaines de l’embarcation.

La criminalisation des capitaines aux Canaries

Aux Canaries, il existe cinq centres pénitentiaires répartis sur quatre îles : un à Tenerife, deux à Grande Canarie, un à Lanzarote et un à La Palma. Selon des sources policières, en 2024, 110 personnes ont été condamnées pour avoir « favorisé l’immigration irrégulière » aux Canaries. La police cherche à accuser au moins deux personnes par embarcation, bien que des cas aient été observés avec jusqu’à huit accusés pour le même bateau. Selon l’île d’arrivée et les effectifs policiers disponibles, les procédures peuvent être très différentes, ce qui en renforce le caractère arbitraire et opportuniste.

Lorsqu’une personne est accusée d’être le capitaine ou d’avoir participé à l’organisation du voyage, elle est placée en détention provisoire par mesure de précaution (medida cautelar). La loi espagnole prévoit la détention provisoire en cas de risques de fuite, de dissimulation ou destruction de preuves, ou de récidive. Hors, les personnes accusées d’être les capitaines sont placées en détention provisoire de façon systématique, sans que ces critères ne soient vérifiés avant d’adopter des mesures de précaution aussi lourdes. Selon les données recueillies par Arencibia, la durée moyenne de la détention provisoire aux Canaries est de 295 jours à Las Palmas et de 395 jours à Santa Cruz de Tenerife. Le taux de condamnation aux îles Canaries est de 93% des personnes accusées d’avoir participé à l’organisation du voyage.

Les procédures d’accusations

Lors d’entretiens supposés être volontaires auprès des passager·ère·s, la police et Frontex exercent des pressions afin d’obtenir des déclarations accusatoires. Ces soit-disant entretiens se produisent dans les CATE, alors que les personnes viennent tout juste de débarquer, qu’elles sont extrêmement affaiblies et désorientées et qu’elles se trouvent en garde à vue. La procédure se déroule sans avocat·e ni interprète qualifié·e. Un rapport intitulé « Violation des droits humains aux Canaries en 2024 », réalisé par les organisations Irídia et Novact, dénonce des négociations trompeuses de la part des autorités :

« Parmi les avantages offerts, il y a la régularisation de la situation administrative et la condition de “témoin protégé”. Cependant, (…) ces deux éléments restent souvent sans effet ».

D’après l’avocate canarienne Loueila Sid Ahmed Ndiaye, un autre moyen de pression est d’insinuer à la personne que si elle n’accuse personne, elle prend le risque d’être elle-même accusée par d’autres. L’accusé (presque toujours un homme) est souvent condamné sur la seule base d’une ou deux dépositions de « témoins protégés » anonymes, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, reprise par la Cour suprême de l’État espagnol. En outre, les preuves s’avèrent souvent douteuses ou obtenues lors de la confiscation du téléphone portable sans le consentement exprès de l’accusé ou de son avocat·e.

Récemment, un nouveau procédé a été détecté dans le campement de Las Raíces, à Ténérife. Les personnes en mouvement arrivées, pour la plupart, sur l’île d’El Hierro, sont en général d’abord placées dans ce macro-campement (avec des centaines de places) de tentes militaires, en attendant leur transfert vers d’autres centres humanitaires en Espagne continentale. Plusieurs témoins (travailleur·euse·s du campement, avocat·e·s) affirment que la police demande au ministère de l’inclusion (chargé également des migrations) de suspendre les transferts tant que l’enquête policière visant à identifier le capitaine n’est pas terminée. Les personnes d’un même bateau sont installées dans la même tente pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans une ambiance de tension permanente due à la pression de devoir dénoncer quelqu’un pour débloquer cette situation de privation de liberté déguisée.

La procédure judiciaire

Au départ de la procédure judiciaire, le parquet demande 8 ans de prison, mais il propose généralement une réduction de peine si l’accusé plaide coupable (ce qu’on appelle la « conformidad »), auquel cas il renonce à un procès et à l’évaluation des preuves. Cette offre du parquet est généralement communiquée après plusieurs mois ou années de détention provisoire. La plupart des accusés, 73 % selon l’analyse d’Arencibia, acceptent la conformité. Cela s’explique, d’une part, par les difficultés d’accès à une défense adéquate. La plupart des accusés ont des avocats commis d’office, qui ne sont pas familiarisés avec les procédures et les lois sur l’immigration et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour étudier et analyser les cas individuellement. Les accusés peuvent aussi décider de plaider coupable en raison des dommages psychologiques causés par leurs long séjour en détention provisoire. Dans une enquête journalistique publiée en décembre 2023 dans le média espagnol Contexto y Acción (et dans de nombreux autres médias en Europe), l’avocate Loueila Sid Ahmed Ndiaye, qui a défendu plusieurs capitaines aux Canaries affirme que

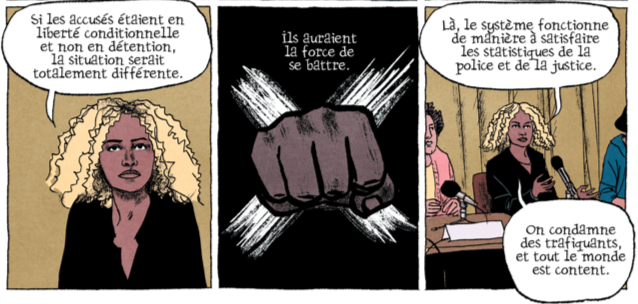

« C’est une procédure extrêmement injuste (…). La détention provisoire est une arme psychologique. Si les accusés étaient en liberté conditionnelle et non en prison, la situation serait totalement différente. Ils auraient la force de se battre. Ici, le système fonctionne pour satisfaire les statistiques de la police et de la justice. Nous arrêtons et condamnons les trafiquants, et tout le monde est content. » (Voyez la page de BD suivante.)

Vignettes extraites de « Passeurs malgré eux », une enquête de Fabien Perrier, Taina Tervonen et Jeff Pourquié. Source: La Revue Dessinée #47, printemps 2025.

Les juristes, militantEs et différents rapports cités dans cette section s’accordent quant au caractère raciste de ces procédures. Deux avocates de Lanzarote décrivent, par exemple,

« une interprétation très raciste d’une procédure judiciaire » et affirment que « Ils ne le feraient pas avec des personnes d’ici, aucun droit n’est garanti, seule la xénophobie est garantie ».

De plus, si elles sont condamnées, une fois leur peine terminée, ces personnes ne peuvent pas régulariser leur situation administrative en Espagne en raison de leur casier judiciaire (si la condamnation est de 3 ans, elles auront un casier judiciaire pendant 5 ans). La plupart d’entre elles font l’objet de procédures administratives d’expulsion et se retrouvent bloquées dans leur accès à un droit de séjour légal durant de nombreuses années.

Un mode de contrôle migratoire

L’utilisation de la prétendue « lutte contre les mafias et le trafic d’êtres humains » pour criminaliser les personnes qui tentent d’atteindre l’Europe est devenue une mesure de contrôle migratoire, en particulier aux Canaries. Étant donné que les condamnations à moins de deux ans sont prononcées avec sursis et n’entraînent pas d’emprisonnement, le parquet des Canaries (contrairement à d’autres communautés autonomes d’Espagne) demande systématiquement au moins trois ans. Il s’agit de condamnations « à valeur d’exemple » fondées sur la conviction qu’elles pourraient dissuader d’autres candidats à l’immigration. En outre, cela produit des données statistiques permettant à l’État espagnol de démontrer qu’il lutte contre les prétendues mafias. C’est ce que reconnaît la procureure de Las Palmas de Gran Canaria, Teseida García García dans un entretien (réalisé dans le cadre de l’enquête journalistique citée précédemment) où elle affirme que si les condamnations n’étaient pas assorties d’une peine de prison ferme :

« Le message à la société espagnole et aussi aux pays d’origine serait qu’ils s’en tirent à bon compte. Les condamnations sont un rappel qu’il y a des risques dans ce voyage ».

Courant 2024, en Espagne, les enquêtes journalistiques (comme celle-ci en France) qui mettent en lumière les violations des droits spécifiques aux capitaines se sont multipliées. Hors, dernièrement, un certain changement se produit dans les discours sur les capitaines. Des communiqués de presse émis par la police ou la Cour supérieure de justice portent à la connaissance du public des procédures dans lesquelles le ou les capitaines seraient coupables de meurtres. Choisir de rendre publics et d’instrumentaliser ces cas afin de présenter les capitaines non plus comme des passeurs mais comme des assassins pourrait être consideré comme une contre-offensive policière et judiciaire face aux récentes critiques de leurs pratiques.

Conditions de détention

Y. est un citoyen sénégalais qui purge une peine à la prison de Tahíche, à Lanzarote, pour avoir été à la barre du zodiac qui l’a amené aux Canaries depuis la côte marocaine avec 53 autres personnes. Il se trouve actuellement en « tercer grado penitenciario », c’est-à-dire qu’il est autorisé à passer quelques jours par mois en dehors de la prison. Il partage sa cellule avec un autre détenu et chaque cellule dispose d’une salle de bain. Concernant les conditions de vie en prison, pour Y., le plus difficile a été l’isolement et l’impossibilité d’avoir des nouvelles de sa famille :

« Pendant les deux premières années, je n’avais pas de téléphone portable pour parler à ma famille ».

Il raconte également que les conditions sont pires pour ceux qui n’ont pas d’argent :

« Ceux qui n’ont ni famille ni personne ici, s’ils se comportent bien, reçoivent sur une espèce de carte de paiement environ 20 ou 30 € tous les six mois. En principe, c’est pour pouvoir acheter de la nourriture, du tabac ou des choses comme ça. Moi je préfère les utiliser dans la cabine téléphonique pour parler à ma famille. Mais ça part vite. Et si tu n’as pas d’argent, tu n’as rien parce que tout est plus cher qu’à l’extérieur. »

Dans la prison, il est possible de travailler mais les salaires sont très bas : « J’ai touché entre 150 à 200 € pour travailler 8 heures par jour en cuisine durant plusieurs mois ». Selon Y., le pire en prison, c’est le traitement reçu par les fonctionnaires : « Il y a des gens bien, mais la plupart sont mauvais, très mauvais… et racistes ». Dans les mois qui ont précédé son procès, qui s’est déroulé sur l’île de Grande Canarie, il a été transféré depuis la prison de Tahíche à celle de Las Palmas. Selon lui les conditions y étaient bien pires : plus de détenus par cellule, douches collectives, nourriture de moins bonne qualité, etc. Et surtout, il se souvient :

« J’y ai entendu une fonctionnaire dire, directement, en face, qu’elle n’aimait pas les Noirs. Elle nous a dit que nous sentions mauvais ».

Résistances et solidarités

Aux îles Canaries, il existe plusieurs actions de solidarité et de résistances à la criminalisation des capitaines. Aux côtés d’avocat·e·s qui s’engagent dans la défense des capitaines ou qui ont travaillé à la collecte et à la systématisation des données, comme Daniel Arencibia, il existe des organisations ou des collectifs qui rendent visite et soutiennent les personnes emprisonnées: sur l’île de Lanzarote, l’organisation Derecho y Justicia, sur l’île de Tenerife, l’Assemblée de soutien aux migrants, et sur l’île de Grande Canarie, la Pastorale des migrations et la Fédération des associations africaines des Canaries (FAAC). Sans compter les nombreuses personnes anonymes qui hébergent chez elles des détenus durant leurs permissions ou les aident dans leur différentes démarches administratives, dans la recherche d’emploi, etc.

D’autre part, le « Proyecto Patrones » a débuté début 2025. Il vise à renforcer les capacités des avocat.e.s travaillant sur les îles, à rendre visible la réalité de la criminalisation des capitaines en Espagne et à renforcer les liens avec les réseaux de coordination existants. Le « Proyecto Patrones » fait partie du réseau Captain Support Network, composé d’organisations qui luttent contre la criminalisation des capitaines, principalement en Grèce, en Italie et dans la Manche.

Face à un système qui traite les personnes qui exercent leur droit de migrer comme des criminelles dès leur arrivée sur le territoire européen, qu’elles aient commis un délit ou non, la plus grande forme de résistance consiste à continuer à défier les frontières. Il reste quelques mois à Y. avant de sortir de prison. Son choix est clair face à la perspective d’être renvoyé au Sénégal dès sa sortie de prison : « Je prendrai une autre pirogue et je reviendrai ».

4. Les naufrages

Plusieurs naufrages ont eu lieu sur la fin de l’année 2024 et cette tendance dévastatrice se poursuit en 2025. Le chagrin nous pousse à continuer de lutter pour la liberté de circulation afin que cessent les morts massives en mer. En attendant, nous restons solidaires de toutes les familles de personnes disparues et continuons de lutter à leurs côtés pour exiger des réponses. De nombreux naufrages restent invisibles, et lorsque les corps ne sont pas retrouvés et identifiés, les familles restent dans l’ignorance du sort de leurs proches. Nous n’oublierons pas celleux qui ont perdu la vie ou qui ont disparu.

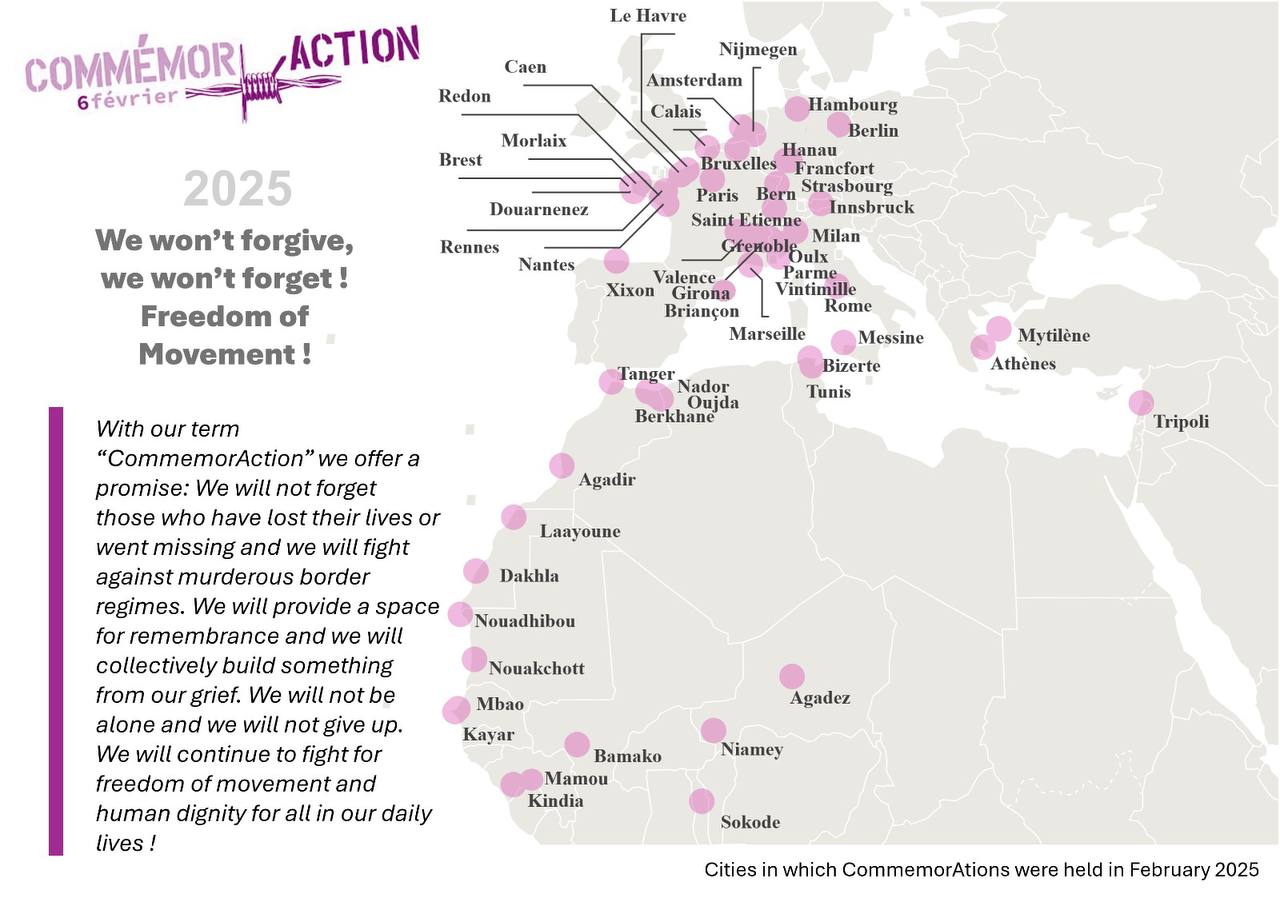

CommemorActions 2025. Source : AP

Le 2 septembre, quatre personnes ont été retrouvées mortes et une dizaine d’autres sont portées disparues au large de Dellys (Algérie). Quatre survivant·e·s ont été secouru·e·s.

Le 3 septembre, un bateau a quitté Tipaza (Algérie), à destination de l’Espagne. Les autorités ont été alertées. Depuis ce jour, les 14 personnes qui se trouvaient à bord sont portées disparues.

Le même jour, 17 personnes ont disparu après avoir quitté Dellys en Algérie.

Le 4 septembre, une personne a été retrouvée noyée, son corps s’est échoué au large de Juan XXIII à Ceuta (sous autorité espagnole).

Le 8 septembre, une pirogue transportant environ 200 personnes a chaviré dix minutes après son départ, à seulement quatre kilomètres au large de Tefess, Mbour, au Sénégal. Seules 20 personnes ont survécu, au moins 6 personnes ont été retrouvées mortes et environ deux cents personnes sont portées disparues.

Le 9 septembre, une personne a été retrouvée noyée, son corps s’est échoué à Desnarigado, à Ceuta (sous autorité espagnole).

Le 15 septembre, une personne a été retrouvée morte au large de Findeq (Maroc) après avoir tenté de rejoindre Ceuta (sous autorité espagnole) à la nage.

Le 18 septembre, deux personnes ont été retrouvées noyées après avoir tenté d’échapper à la gendarmerie royale marocaine, à 25 kilomètres au large de Taghazout, près d’Agadir. Plus de 60 autres voyageureuses se trouvant à bord du bateau ont été intercepté·e·s et arrêté·e·s.

Le 21 septembre, une personne qui avait tenté de rejoindre Ceuta (sous autorité espagnole) à la nage a été retrouvée noyée près de la plage de Kabila, à M’dig (Maroc).

Le 20 septembre, 65 personnes ont quitté la Mauritanie. Elles sont toujours portées disparues à ce jour.

Le 22 septembre, une pirogue a été retrouvée dérivant au large de Mamelles, à Dakar, au Sénégal. Plus de 150 voyageureuses se trouvaient à bord lorsque le bateau avait quitté Mbour le 13 août. Au moins 30 corps ont été retrouvés.

Le 27 septembre, seules quatre personnes ont survécu au naufrage d’un bateau transportant 61 personnes qui avait quitté Tan-Tan le 22 septembre. Deux d’entre elles ont été hospitalisées.

Le 28 septembre, neuf personnes, dont un enfant, ont été retrouvées mortes et 27 autres ont été secourues après le naufrage d’un bateau à six kilomètres au large des côtes d’El Hierro (îles Canaries, Espagne). 57 autres personnes sont portées disparues. Le bateau était parti de Nouadhibou (Mauritanie).

Le 7 octobre, une personne est morte et huit autres ont été arrêtées après que les garde-côtes marocains ont tenté d’empêcher le départ d’une soixantaine de personnes dans la région de Rakbat al-Jarf, à 25 kilomètres au sud de Tarfaya (Maroc). Les personnes en fuite ont lancé des pierres sur les garde-côtes, qui ont riposté par des tirs. Un zodiac à moteur chargé avec deux bidons de 25 litres de carburant a été saisi par les autorités.

Le même jour, une personne a été retrouvée morte et 16 survivants ont été secourus par Salvamento Marítimo à bord d’un bateau à 27 milles au large de Cabo de Gata (Almería, Espagne) après qu’un bateau de plaisance ait signalé sa position. Le bateau avait quitté l’Algérie.

Le 11 octobre, un bateau parti de Tipazza (Algérie) a été retrouvé après avoir dérivé pendant 11 jours, à 100 milles à l’est de Palma (îles Baléares, Espagne), entre Minorque et la Sardaigne, dans la zone de recherche et de sauvetage française. Seules trois personnes ont survécu, deux d’entre elles ont été transportées à l’hôpital. Onze autres personnes sont portées disparues.

Le 13 octobre, trois personnes ont été retrouvées mortes et 29 survivant·e·s ont été secouru·e·s par Salvamento Marítimo à 52 milles au large de Garrucha, dans la province d’Almería (Espagne).

Le 26 octobre, une pirogue en provenance du Sénégal est arrivé à La Restinga, sur l’île d’El Hierro (Canaries, Espagne). Malheureusement, une personne parmi les 174 voyageureuses avait perdu la vie pendant le voyage.

Le 27 octobre, une équipe de pêcheurs a trouvé le corps d’un jeune homme de 19 ans près des côtes d’Al Hoceima (Maroc). Il avait tenté de rejoindre Ceuta (sous autorité espagnole).

Le 28 octobre, deux personnes sont mortes à bord d’un bateau en transportant 81 qui fut intercepté en mer près de Nouadhibou. Un autre passager de ce bateau est décédé peu après à l’hôpital.

Le 31 octobre, un bateau transportant 150 personnes est arrivé à Nouakchott après avoir passé plus de 10 jours en mer. 28 personnes ont perdu la vie pendant le voyage et 30 autres passager·ères sont arrivé·e·s gravement blessé·e·s.

Le 1er novembre, un bateau transportant 207 personnes est arrivé sur l’île d’El Hierro (îles Canaries, Espagne). Quatre personnes sont mortes, elles auraient été tuées par l’équipage du bateau pendant le voyage.

Le même jour, dix-sept personnes ont été retrouvées mortes sur la plage d’Ouriora, près de Guelmim (Maroc).

Le 2 novembre, une embarcation en bois qui avait quitté le nord de la Mauritanie près de trois semaines auparavant a été retrouvée à la dérive à 370 kilomètres au sud d’El Hierro (îles Canaries, Espagne) par un navire marchand. Sur les 58 passager·ères qui se trouvaient à bord au moment du départ, seul·e·s 10 étaient encore en vie, les 48 autres ayant trouvé la mort pendant le voyage.

Le même jour, une personne est décédée à l’hôpital d’El Hierro (îles Canaries, Espagne) des suites de blessures subies durant le voyage.

Le 3 novembre, 160 à 180 personnes ont été portées disparues. Leur bateau avait quitté Djifère (Sénégal) le 20 octobre. Elles sont toujours portées disparues.

Le même jour, cinq personnes ont perdu la vie lors d’un naufrage à 90 kilomètres au large de l’île de Lanzarote (îles Canaries, Espagne).

Toujours le même jour, près de Lanzarote (îles Canaries, Espagne), une personne a été retrouvée morte parmi les passager·ères d’un canot pneumatique secouru par Salvamento Marítimo.

Le 4 novembre, une personne a été retrouvée morte parmi les 150 passagers d’un bateau qui a été retrouvé à la dérive à environ 320 kilomètres au sud de La Restinga (El Hierro, îles Canaries, Espagne).

Le 5 novembre, au large de Puerto Naos (Lanzarote, îles Canaries, Espagne), un pêcheur a retrouvé deux jeunes gens morts. L’un d’eux portait un gilet de sauvetage et l’autre avait une chambre à air enroulée autour de la poitrine.

Le 6 novembre, treize personnes ont été retrouvées mortes, échouées sur la plage de White Beach, près de Guelmim (Maroc).

Le 7 novembre, une personne a été portée disparue après qu’un bateau transportant initialement huit personnes est arrivé près d’Almería (Espagne) avec seulement sept personnes à bord.

Le 14 novembre, un bateau de pêche côtière a retrouvé un cadavre au large de Kilati (Maroc).

Le 18 novembre, deux corps sans vie ont été retrouvés sur une plage entre Almería et le phare d’El Ejido (Espagne).

Le 28 novembre, un bateau a été secouru au large d’Adra (Espagne). À bord, deux personnes étaient vivantes et deux autres étaient décédées. Sept personnes ont été portées disparues et étaient toujours portées disparues à l’issue des recherches, trois jours plus tard.

Le 1er décembre, huit personnes sont portées disparues, elles voyageaient à bord d’un bateau transportant 18 personnes.

Le même jour, quinze personnes ont été retrouvées mortes, échouées par la mer à quelques kilomètres au large de Raïs Hamidou (Algérie), une semaine après avoir quitté l’Algérie à bord d’un bateau traditionnel. Cinq personnes sont toujours portées disparues et seules trois personnes ont survécu.

Toujours le même jour, dix-sept personnes et leur bateau, partis d’Algérie le 28 novembre, sont portés disparues.

Le 2 décembre, un corps sans vie a été retrouvé au large de Los Escullos (Espagne). Il aurait été contraint de se jeter à la mer avant de débarquer avec un groupe de 16 autres personnes.

Le même jour, 16 personnes qui avaient quitté Zeralda (Algérie) à bord d’un bateau la veille sont portées disparues.

Le 4 décembre, une personne est décédée lors d’une traversée en bateau de 15 personnes entre l’Algérie et l’Espagne.

Le même jour, un groupe de 23 personnes qui avait quitté Alger en direction des îles Baléares (Espagne) a été porté disparu lors d’un épisode de mauvais temps. Iels sont toujours porté·e·s disparu·e·s.

Le 7 décembre, deux personnes sont arrivées à Almería et neuf personnes ont été portées disparues après le naufrage de leur bateau, qui avait quitté le Maroc le 26 novembre.